Кораблёв

Кстати, а почему Кораблёв? Почему папа дал своему герою такую фамилию? К слову, такая фамилия есть, отмечена чуть ли не с XV века. Папе она понравилась, потому что казалась чуточку романтичной, немного возвышенной. Не «благородная» в дворянском смысле, но вот такая, какая надо — простая и в то же время необычная, утонченная. У папы на книжных полках стояли модели парусников — в честь этой фамилии. Однажды в «Известиях» был фельетон про каких-то нехороших Кораблёвых: целая семья куркулей, спекулянтов, частников, рыночных торгашей. Папа огорчался: «Какую фамилию испортили!» Я его долго успокаивал, убеждал, что эту статейку назавтра забудут.

Никак не дойду до того момента, когда мой папа начал писать «Денискины рассказы». Наверное, меня что-то пугает. Наверное, мне страшно подойти к барьеру, за которым заканчивается моя самостоятельная жизнь и начинается странное житье в обнимку с Кораблёвым. Ну, или чуть по-другому: пугает порог, за которым я расколюсь на две части.

А может быть, наоборот — именно с этого момента жизнь моя станет еще интереснее, чем была? Но я все равно еще немножко пооттягиваю этот момент, эту осень 1958 года, когда мой папа остался один на даче и написал первые «Денискины рассказы».

Две перемены в моей жизни случились в этом году: я пошел в школу и мы стали жить в «писательском поселке».

Сейчас я скажу странную, быть может, вещь.

Когда я уже совсем повзрослел, то есть почти постарел, когда мне стало уже почти шестьдесят, когда я стал старше своего папы, который умер в пятьдесят восемь с половиной, и прожил без него дольше, чем жил с ним, — мне вдруг показалось, что я понял, почему мой любимый, мой чудесный папа так рано заболел и умер.

Потому что он не мог пережить моего взросления.

Всегда говорят о тяжелом процессе сепарации детей от родителей. Трудно вчерашнему ребенку вдруг понять, что он теперь не сын и не дочка, над которым мама с папой держат руки домиком и в лепешку расшибаются, — ведь даже в дурных семьях все равно как-то ласкают и заботятся или хотя бы делают вид, — но, главное, всё решают за тебя.

Трудно понять, что ты теперь взрослый молодой человек — то есть взрослый мужчина или взрослая женщина, пусть даже тебе всего восемнадцать или двадцать два. «Делай что хочешь. Решай сам. Откуда я знаю. Придумай что-нибудь, ты же взрослый человек. Одолжи, заработай. А не можешь — извини, твои проблемы».

Конечно, для бывшего ребенка это тяжелое испытание. Кое-кто не выдерживает, кстати говоря. Но давайте сбегаем на ту сторону. Для родителей это испытание не меньшее. Тот же спектр чувств, переживаний и шоков, которые настигают маму и папу, видящих, что их ребенок — взрослая, самостоятельная и, по сути, совершенно чужая особь.

Но для моего папы это было еще тяжелее, потому что я был не просто сын, но вместе с тем и созданный им образ, в котором папиного, то есть его собственного, было едва ли не больше, чем моего. Потому что все чувства, переживания и восторги, какими на страницах «Денискиных рассказов» так щедро делился Кораблёв и за что его до сих пор любят, — это, конечно же, чувства, восторги и переживания писателя Виктора Драгунского.

Отчасти вынесенные им из своего детства, но более всего — чувства взрослого сорокапятилетнего мужчины: романтичного, сентиментального, не слишком счастливого и удачливого, но при этом очень доброго, воплощенные в образе восьмилетнего мальчика. Но так или иначе, в итоге получился вот такой мальчик. С одной стороны, литературный образ, а с другой стороны — вот он, скачет вокруг.

Дениска Кораблёв в рассказе «Что я люблю» говорит:

«Однажды мы с папой пошли в зоопарк, и я скакал вокруг него на улице, и он спросил:

— Ты что скачешь?

А я сказал:

— Я скачу, что ты мой папа!»

Это правда. Я любил папу так, что скакал от радости.

И на каком-то отрезке времени, года до 1965-го, до моих четырнадцати с половиной лет, до начала усов и девчонок, эти две сущности совпадали. Образ совершеннейшим образом воплотился в живом человеке.

Денис Кораблёв и Денис Драгунский слились воедино.

Да еще Виталий Горяев помог.

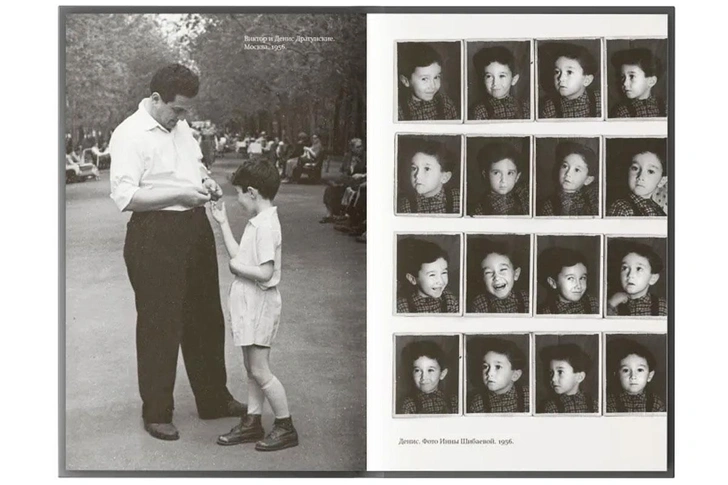

У мамы была подруга Инна Шибаева. У нее была дочка Галка старше меня года на два-три, мы играли во дворе. Семья была тоже из наших, из подвальных, из дворников, проще говоря. Эта Инна была фотограф.

И вот однажды она сделала штук двадцать, а может быть, тридцать моих фотографий. За один вечер. Как нынче бы сказали, за одну фотосессию. Там был снят в основном я и несколько милых фотографий с мамой и с девочкой Галкой (помню, у нее были косы бубликами). А на фотографиях я был в рубашечке и коротких штанах на широких черных помочах.

Инна Шибаева напечатала эти фотографии совсем маленького размера, со спичечный коробок каждая. Сейчас я думаю, что это были так называемые «контрольки», то есть контактные отпечатки с негатива. Она склеила их таким манером, что получилась длинная гармошка. Эту гармошку мама часто показывала своим друзьям. Тем более что на тех фотографиях, где была она, она очень хорошенькая.

Моя мама, кстати, была на самом деле очень красивая. В одном из «Денискиных рассказов» Мишка говорит Дениске: «Твоя мама самая красивая во всем классе». И это правда. Может быть, даже и не во всем классе. Недаром же в 1950 году на огромном просмотре — кастинге, как сейчас бы сказали, — мою маму взяли на должность образцовой русской красавицы, ведущей программу русского народного хореографического ансамбля «Березка».

В 1960 году в издательстве «Детский мир» (потом оно стало называться «Малыш») стали готовить первое отдельное издание «Денискиных рассказов» под названием «Он живой и светится» (вышло в свет в 1961 году). Получилась великолепная книга, просто шедевр дизайна и иллюстрации. Ее делал великий (без всякого преувеличения) книжный художник Виталий Горяев.

А для образа Дениски он взял вот эту самую гармошку фотографий. Так что и Дениска в белой рубашке и черных штанах с помочами, и многочисленные Денискины рожицы на страницах книги — это действительно мои портреты. Я не помню, как я на это среагировал. Может быть, даже никак. Хотя, наверное, в моем мозгу что-то замкнуло и щелкнуло. Не могло не щелкнуть и не замкнуть! А так — мне просто понравилась эта книжка.

Жалко, что эта книга с папиной надписью мне не сохранилась. Может быть, я ее таскал кому-то показывать и потерял. А может быть, у меня ее украли. К нам в гости, когда папа уже тяжело и долго болел после своих микроинсультов, приходил старый его эстрадный приятель, по совместительству крупнейший библиофил. После его визитов я недосчитывался старых изданий Пастернака и Ахматовой.

Но попытка сказать об этом папе вызывала у него ярость. И я его понимаю. Он был уже не тот веселый, постоянно рассказывающий какие-то истории обворожительный собеседник, любитель крепко выпить и вкусно закусить. Он изменился, одряхлел, ослаб. Друзей и гостей в доме стало значительно меньше. Поэтому он ценил тех немногих, которые все-таки навещали его, уже не того блистательного Виктора…

О котором в своем «Дневнике» Юрий Нагибин писал так: если в Москве 1950-х говорили: «Виктор», то всем было понятно, во всяком случае в литературно-театральной компании, что речь идет о Вите Драгунском.

А неловкого, растерянного старика. Хотя ему было всего пятьдесят семь лет. Так что, возможно, приятель-библиофил прихватил и эту книжку, которую я, конечно же, ему показывал. Ведь действительно библиографическая редкость — автограф писателя герою его книги.

Наверное, в папином сознании я был скорее Денисом Кораблёвым, чем Денисом Драгунским. А потом, когда я стал неожиданно резко расти и растерял все черты и свойства, которые папа (не нарочно, но так уж вышло) как бы навязал мне, как бы окружил меня ими, одел в них, — эта одежда треснула и слетела.

И оттуда вылез сначала подросток, но это было еще туда-сюда, а потом просто молодой мужик со своей компанией, со своими интересами, с водкой и бабами, извините за выражение. С куревом и картами. Мне кажется, для моего папы это превращение стало невыносимым.

Кстати, и в творческом смысле тоже. Он был привязан к этому образу. Он, конечно, хотел писать еще «Денискины рассказы», и, вообще-то говоря, это был неиссякаемый кладезь. Папа всего написал шестьдесят один «Денискин рассказ» — одну не слишком толстую книжку. Говорил, что хочет написать сто. Хотя этих рассказов могло быть, самое маленькое, шестьсот. И не надо быть хитрым строчкогоном или сценарным сюжетчиком, чтобы их специально выдумывать, высасывать из пальца.

Почти в каждом «Денискином рассказе» есть одна, две, три, а то и пять зацепок на будущие сюжеты. И через события, и через героев. Отчего бы не написать еще один-два-три рассказа про Ваньку Дыхова и велосипед, про девочку на шаре Танечку Воронцову, про Левку Бурина, которого Дениска хотел убить синим кинжалом, и так далее и тому подобное? Но мой папа был странным образом честен. Не потому, что честность — это странное качество. Честных людей на свете гораздо больше, чем нам кажется.

Папа был честным потому, что, с одной стороны, давайте выразимся пышно, он создавал литературные произведения, а с другой — писал некую хронику маленького мальчика. Историю его души, его чувств, радостей, испугов и разочарований. И вот здесь, как мне кажется, объект, то есть живой Дениска, то есть я, играл немалую роль.

Папа честно хотел написать рассказ или даже цикл рассказов, он мне говорил об этом, о взрослеющем Кораблёве. О первой любви, например. Он говорил: «У нашего Тома Сойера (то есть у Кораблёва) должна появиться своя Бекки Тэтчер». Он повторял это довольно часто.

А меня это немножечко злило. Может быть, потому, что я был уже современным мальчишкой, мальчишкой ранних шестидесятых — чтобы не сказать «испорченным мальчишкой». И меня совершенно не увлекали отношения Тома и Бекки.

Да, папа пробовал написать что-то такое. У него не получалось. У него есть даже один, скажем прямо, не совсем удачный рассказ, недописанный, который я пытался редактировать и править уже после его смерти. Но ничего не получилось. Вернее, рассказ-то, конечно, напечатан был (хотя вошел не во все, а только в самые объемистые сборники) — но это была не ступенька к новой серии, а просто неудачная попытка.

Кажется, я понял, в чем тут дело. В чем секрет этой неудачи. Уж не в инсульте, во всяком случае. Потому что первый легкий инсульт у моего папы — скорее всего, даже не инсульт, а сильное «динамическое нарушение мозгового кровообращения» — случился летом, когда я перешел в десятый класс.

Так что до этого у него было достаточно времени написать что-нибудь про повзрослевшего Кораблёва. Тем более что тогда он написал повесть о цирке и несколько вполне хороших, на мой взгляд, «взрослых» рассказов.

Но когда я учился в девятом или в десятом классе, папа вдруг сказал мне: «Ты знаешь, я хочу написать совершенно новую вещь. Я хочу написать повесть о молодежи».

Я не подал виду, но внутренне меня передернуло. Потому что для меня тогда, в 1966 или 1967 году, слова «повесть о молодежи» крепко связывалась с чем-то советским. «Молодежь на строительстве ГЭС». В общем, что-то соцреалистическое и до омерзения конъюнктурное.

А я именно в эти годы был оголтелым антисоветчиком. Листовки клеил с требованиями «настоящей власти Советов». Дружил с ребятами из 16-й спецшколы, где была самая настоящая молодежная антисоветская организация! Не говоря уже о «Голосе Америки», самиздате и прочих диссидентских радостях.

Наверное, мое неодобрительное изумление как-то отразилось на лице, потому что папа сказал, улыбнувшись и погладив меня по плечу: «О молодежи — в смысле о молодых людях. Совсем о других, не похожих на тебя и твоих девочек». Но я все равно как-то не верил. Молодые строители Братской ГЭС тоже не похожи на меня, моих одноклассников и наших девочек.

Но папа продолжал: «О тех, кому тяжело и плохо, совсем плохо, понимаешь?» — «В смысле?» — я не понимал. «В смысле есть нечего и жить негде», — сказал папа. «А разве так бывает у нас в стране?» — очень удивился я.

Смешно! Я был антисоветчиком, но, если можно так выразиться, чисто политически и культурно, а не социально. Я был возмущен тем, что на выборах одна кандидатура, что не печатают Гумилева и Мандельштама, затирают каких-то поэтов, запрещают спектакли и фильмы и даже в букинистические магазины, представьте себе, не берут иностранные альбомы разных «абстракционистов». Но я совершенно не задумывался о том, что рядом существуют люди, такие же, извините, советские граждане, которым негде жить и нечего есть.

Советская пропаганда, как я от нее ни отмахивался, все-таки хорошо промыла мне мозги насчет «уверенности в завтрашнем дне» и прочего социалистического благоденствия. Хотя в деревне рядом с поселком писателей были избы с земляными полами, и я туда пару раз заходил — и это в 1960-е годы, в тридцати пяти километрах от Москвы! Но можно всё видеть и ничего не понимать.

Папа рассказал мне, что хочет написать повесть, в которой действуют молодые хулиганы, дети нищих алкоголиков и юные, голодные потаскушки. «Девочка, которая идет за ужин», — говорил папа. Я не сразу понял, что это значит — «идет за ужин». А когда понял, у меня в голове все закувыркалось: даже с моими жалкими рубликами в кармане я могу чуть ли не раз в неделю кормить таких девочек ужином, а значит… О нет, ужас какой! Я запретил себе такие позорные мысли.

Папа рассказывал: герои задуманной повести — мальчик, который связывается с ворами от отчаяния, и девочка, которая рожает на чердаке, потому что ее, беременную, выгнали из дома злобные родители. А парня, который сделал ей ребенка и обещал ее защищать, сажают. «Вот что-то вот такое», — сказал он и задумался. Жалко, что не написал.

Но мне интересно другое.

Наверное, в задуманную повесть о молодежи он тоже хотел перетащить свой опыт. Конечно, в Советском Союзе 1960-х были и бедняки, и хулиганы, и воришки. Но вот эта тема — явно из 1920-х — начала 1930-х, то есть воспоминания из его подросткового и раннего юношеского опыта. Потому что все эти персонажи не могли встречаться ему в его взрослой жизни актера, эстрадника, писателя.

Это, как мне кажется, косвенно доказывает, что и в Кораблёва он вложил себя, а не переложил из меня в Кораблёва — а потом какое-то исчерпание опыта у него наступило. Ведь и вся его остальная проза, та, что кроме «Дениски», — это две повести и немногие рассказы о том, что на самом деле случилось или на самом деле было пережито — на войне и в цирке.

Отрывок из книги Дениса Драгунского «Подлинная жизнь Дениса Кораблёва. Кто я? „Дениска из рассказов“ или Денис Викторович Драгунский? Или оба сразу?». М.: Издательство АСТ, 2023.

Читайте книгу целиком

Новая книга Дениса Драгунского — «Подлинная жизнь Дениса Кораблёва» — почти автобиографический роман, путешествие вглубь себя, диалог со своим литературным двойником. Про семью, про детство и взросление в Москве 1950–60-х годов, про папу с мамой и круг их друзей; про квартиру в Каретном Ряду и дом в писательском поселке, про дачных и школьных приятелей, про первые влюбленности, про зависть, жалость, глупость и счастье. Про выдуманного Виктором Драгунским вечно веселого мальчишку Дениску Кораблёва — и про настоящего Дениса Драгунского, которого с ним часто путают.