Время говорит невнятно. Время молчаливо, и понять, что такое время, так же трудно, как представить себе вечность, то есть отсутствие времени. Впрочем, возможны варианты.

«Нам вот все представляется вечность как идея, которую понять нельзя, что-то огромное, огромное! Да почему же непременно огромное? И вдруг, вместо всего этого, представьте себе, будет там одна комнатка, эдак вроде деревенской бани, закоптелая, а по всем углам пауки, и вот и вся вечность», — говорит Свидригайлов Родиону Романовичу Раскольникову, и тот почему-то возмущается.

А между тем картинка неожиданная. Вполне себе временное и бытовое оказывается онтологическим и вневременным.

***

Наука любит число, гуманитарное знание предпочитает слово и образ. Время — одна из самых благодатных фундаментальных категорий для гуманитарных спекуляций. Почти такая же, как вечность и Бог.

Разница только в том, что Бога наука не изучает, к вечности равнодушна (поскольку хватает бесконечности), а вот на время покушается.

Что такое время, не знает никто, но вместе с тем знают все. По крайней мере, о нем свидетельствует весь окружающий мир. Вращаются небесный свод, Луна вокруг Земли, Земля вокруг Солнца. Ночь следует за днем, за летом осень, прилив за отливом. Все течет, все изменяется, как сказал Гераклит, и в одну реку нельзя войти дважды. Сущность времени это, правда, нисколько не проясняет, но указывает на знаки времени.

Но вот другой греческий мудрец, Парменид, говорил, что, напротив того, никакого движения нет. Есть единое Бытие, спокойное и совершенное, как шар. То есть форму шара и имеющее. Бытие не знает ни прошлого, ни будущего. Одно лишь настоящее. Так, во всяком случае, говорит нам разум, который, собственно, бытие и есть. Об изменчивости же говорят чувства, которым верить нельзя.

В общем, логика понятная: нет движения — нет времени.

Последователь Парменида Зенон Элейский проиллюстрировал это в своих знаменитых апориях. Вот летит стрела. Давайте будем сокращать промежутки времени ее полета. В конце концов, в какой-то ничтожно малый промежуток стрела вообще ничего не пролетит, то есть будет покоиться. Время умалилось до нуля, и движение пропало. Все просто.

Хотя проблемы остаются. Как быть, скажем, с увядающим цветком, который и так никуда не движется, но воздействие времени наглядно демонстрирует?

Разобраться со всеми этими проблемами покоя, движения изменчивости попытался Платон. У него, во-первых, есть надмирное, вечное, неподвижное Единое (то есть, по сути, парменидовское Бытие). Во-вторых, сотворенные вместе космос и время: «Время возникло вместе с небом, дабы, одновременно рожденные, они и распались бы одновременно, если наступит для них распад» («Тимей»). И в-третьих, наш тленный изменчивый мир.

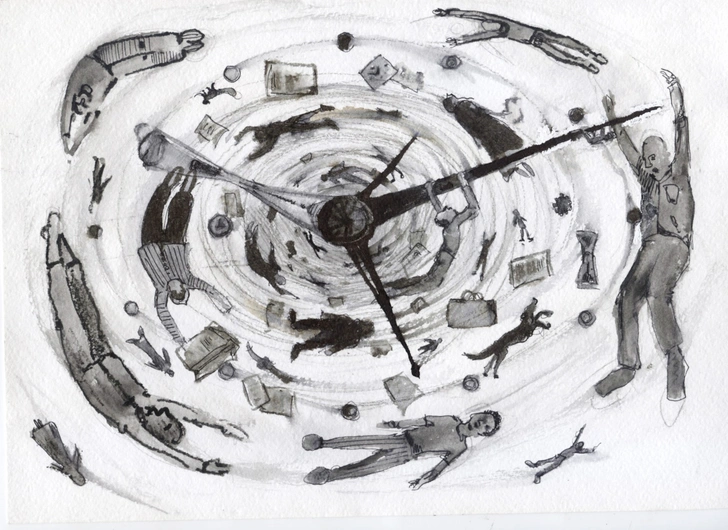

Космическое время, по Платону, абсолютно, это движущееся подобие вечности. Собственно, круговое движение небесного свода и есть время.

«Главной мерой движения является время обращения небесной сферы», — писал Аристотель.

Время движется по кругу, так оно воспринималось в Античности.

Почему — замечательно объяснил все тот же Аристотель: «Равномерное круговое движение является мерой по преимуществу, так как число его является самым известным. Ни качественное изменение, ни рост, ни возникновение не равномерны, а только перемещение. Оттого время и кажется движением сферы, что этим движением измеряются прочие движения и время измеряется им же».

Какими бы архаичными ни казались эти построения, они во многом соответствуют нашим сегодняшним представлениям о времени. За некоторыми исключениями.

Во-первых, круговое движение времени еще в эпоху классической механики сменилось движением поступательным и необратимым — стрелой времени.

Во-вторых, кроме времени объективного, возникало время субъективное, индивидуальное. В Античности время — образ вечности в человеке. Какой уж тут индивидуум. Очеловечивается оно позднее, уже в христианскую эпоху.

«Время есть не что иное, как форма внутреннего чувства, т. е. процесса наглядного представления нас самих и нашего внутреннего состояния», — полагал Кант и утверждал, что объективного времени не существует: «Само по себе, вне субъекта, время есть ничто».

Это такая абсолютная субъективность. Но даже если время не ничто, а нечто, оно переживается индивидуально. Оно как бы проникает в душу человека, таится в ней, и в некоторых состояниях не просто открывает себя, а ведет себя вопреки постулатам физики. Во сне, например.

В 1922 году философ, богослов и математик Павел Александрович Флоренский размышляет о мирах действительных и мнимых, видимых и невидимых. Граница (или одна из границ) между этими мирами, по Флоренскому, — состояние между сном и бодрствованием, область наиболее ярких сновидений. Флоренский обращает внимание на тот факт, что многие (а может быть, и все) сны обусловлены внешней причиной: шум, укус насекомого, звон банального будильника становятся причиной сновидений. Но ведь сон, каким бы смутным он ни был, обладает своей логикой, хронологией, причинно-следственным рядом.

Эта выстроенная композиция сна и кажется странной, парадоксальной. Человек может во сне прожить целую жизнь, поучаствовать во Французской революции, получить смертный приговор от революционного трибунала, оказаться на эшафоте, почувствовать прикосновение ножа гильотины и в ужасе проснуться от того, что спинка железной кровати ударила его по шее. То, что является импульсом сновидения, в сонном сознании оказывается его развязкой, как будто время сначала с бесконечной быстротой потекло вспять, а затем вернулось обратно. «Таким образом, — заключает Флоренский, — в сновидении время бежит, и ускоренно бежит, навстречу настоящему, против движения времени бодрственного сознания. Оно вывернуто через себя».

Пять лет спустя после выхода «Иконостаса» ирландский летчик Джон Уильям Данн выпустил трактат «Эксперимент со временем», в котором изложил свою концепцию «серийного» времени. Прошлое, настоящее и будущее, убеждал Данн, не последовательность. Они существуют вместе, как страницы в книге. Ущербное обыденное сознание не может это воспринять. А вот сон дает возможность свободно пересекать временные границы.

Теория Данна произвела необыкновенный шум и оказала влияние на многих: от Томаса Элиота и Уильяма Берроуза до Хорхе Луиса Борхеса, Олдоса Хаксли и Курта Воннегута, не говоря уже о влиянии на фантастическую литературу XX века в целом.

***

Идеи Флоренского и Данна, конечно же, прямое следствие великих открытий начала ХХ века — квантовой теории и теории относительности Эйнштейна (Флоренский прямо ссылается на Эйнштейна в «Иконостасе», и, что еще более забавно, — в «Мнимостях в геометрии», другой известной работе, где анализируется модель мира в «Божественной комедии» Данте и оправдывается геоцентрическая модель Вселенной).

Век классической механики остался позади. Идеи Макса Планка и Альберта Эйнштейна, пусть и в редуцированном виде, прочно входят в массовое сознание. Более или менее образованный обыватель знает, что нельзя превысить скорость света и что время движущихся объектов течет медленнее, равно как и время объектов рядом с телами, обладающими большой массой. Что пространство и время образуют единое пространство-время, то есть к трем пространственным измерениям добавляется четвертое, временное. Что любая энергия поглощается или испускается только дискретными порциями (квантами) и прочее.

Все это — мифологемы нашего времени, поскольку собственно физический смысл, несмотря на все старания господина Хокинга и компании, доступен не каждому.

***

При некоторой игривости ума можно заметить, что эти новые представления актуализируют для нас Античность, примиряют Парменида и Гераклита (в аспекте времени, во всяком случае). Так шар Бытия Парменида можно представить в виде черной дыры, а модель Гераклита — в виде огненной кометы, летящей со скоростью света. Попытки квантования времени (даже название кванта времени придумали вполне античное — хронон) возвращают нас к парадоксам Зенона. Эйнштейновское пространство-время — это Космос и время Платона. И существование, пусть и гипотетическое, замкнутых времениподобных кривых (возвращающих в исходную пространственно-временную точку), помимо всего прочего, заставляет вспомнить платоновский Космос и круговое движение небесного свода.

Наконец, расширение Вселенной, которое ведет к ускорению времени, тоже факт не новый. Давно чувствовали это ускорение:

«Умные люди замечают, что у нас и время-то короче становится. Бывало, лето и зима-то тянутся-тянутся, не дождешься, когда кончатся; а нынче и не увидишь, как пролетят. Дни-то и часы все те же как будто остались; а время-то, за наши грехи, все короче и короче делается» (Островский А. «Гроза»).

***

Говорят, если сосредоточиться, зажмурится и заткнуть хорошенько уши, можно почувствовать, как течет время.

Тишина и темнота — друзья времени.

Марсель Пруст свой знаменитый роман писал в комнате, полностью изолированной от мира, со стенами, обитыми пробкой. Видимо, это необходимые условия поисков утраченного времени.

Мне не спится, нет огня,

Всюду мрак и сон докучный.

Ход часов лишь однозвучный

Раздается близ меня.

Парки бабье лепетанье,

Спящей ночи трепетанье,

Жизни мышья беготня…

Что тревожишь ты меня?

Что ты значишь, скучный шепот?

Укоризна или ропот

Мной утраченного дня?

От меня чего ты хочешь?

Ты зовешь или пророчишь?

Я понять тебя хочу,

Смысла я в тебе ищу…

Едва ли не лучшее стихотворение о времени. Мрак, сонный покой, лишь усиливающий бессонницу, монотонное тик-так часов, шепот времени. Вся платоновская модель в нем: бабье лепетание парки, плетущей нить судьбы, пульсация Космоса (трепетание спящей ночи), мышиная беготня тленной жизни. Внятные в тишине, но непонятные, а потому докучающие, требующие понимания звуки вселенского времени. То ли это прошедший день укоряет и ропщет на то, что он утрачен, то ли этот голос призывает к чему-то, то ли указывает на будущее? В черновике пушкинского стихотворения была другая финальная строка:

Я понять тебя хочу,

Темный твой язык учу.

Темный язык времени — по-моему, это прекрасно.

Материал опубликован в журнале «Вокруг света» № 9, ноябрь 2021