Есть две противоположные точки зрения. Первую сформулировал в XX веке немецкий физик, один из авторов квантовой теории Вернер Карл Гейзенберг — Вселенная прекрасна. Вторую — Сабина Хоссенфельдер, заявляющая, что Вселенная уродлива (или, по крайней мере, эстетический критерий к мирозданию неприменим).

«Красота» от Гейзенберга

Гейзенберг занимался не только квантовой теорией, но и философским основанием науки. Еще в гимназии его заворожило, насколько четко цифры согласуются друг с другом, позволяя производить любые операции — от простых до сложнейших. Он усмотрел в этом подтверждение существовавшего в древности определения красоты как идеально правильного согласования частей друг с другом и с целым. Мысли такого рода высказывали Пифагор и Платон, Иоганн Кеплер и Исаак Ньютон.

Гейзенберг сделал умозаключение, кажущееся, на первый взгляд, чересчур экстравагантным и даже нелепым — без знания античных философов невозможно постичь суть современной атомной физики. Ведь согласно их учениям, многообразие явлений может быть понято потому, что в основе его единый принцип формы, доступный математическому описанию.

Например, с точки зрения Платона, мировой порядок основывается на гармонии, а в основе гармонии лежит симметрия.

Спустя тысячу с лишним лет после окончания античной эпохи Иоганн Кеплер, наблюдая за траекториями движений планет, сформулировал математические законы, по которым они движутся. При этом он ощущал себя не столько математиком, сколько поэтом: сравнивал обращение планет вокруг Солнца с колебаниями струн музыкального инструмента и рассуждал о гармоническом созвучии орбит, о гармонии сфер.

Кеплера поразило, что он сумел найти установленные Творцом законы природы, исполненные наивысшей красоты.

Несколько десятилетий спустя идеи Кеплера развил Исаак Ньютон, сформулировавший законы механики, ставшие фундаментом для позднейших физических теорий других ученых. Гейзенберг уподобляет их строителям величественного храма: физики и инженеры, опираясь на законы Ньютона, искали ответы на отдельные вопросы и тем самым строили коллективным трудом всемирный Храм Науки.

Гейзенберг отмечает, что это очень красиво — видеть, как разрозненные фрагменты (научные открытия, сделанные в рамках самых разных дисциплин и на первый взгляд не имеющие никакого отношения друг к другу) постепенно складываются в единую величественную картину, грандиозность которой поражает. И здесь исключительное значение получает математика.

Кеплер высказался по этому поводу так: «Математика есть первообраз красоты мира». По словам же Гейзенберга, «математическое отношение способно сочетать две первоначально независимые части в нечто целое и тем самым создать красоту». По его мнению, полную правоту античных мыслителей, рассуждавших о красоте Вселенной, доказало открытие в XX веке теории относительности и квантовой теории.

Дело в том, что в канун появления Макса Планка и Альберта Эйнштейна в мировой науке наметился кризис, грозивший превратить стройную картину единой Вселенной в кучу обломков: физика начала делать первые шаги в субатомный мир, и выяснилось, что ньютоновская система понятий уже не годится для описания механики внутриатомных процессов. Старые правила, служившие ученым более двух веков, внезапно потеряли силу.

Но вскоре родилась квантовая теория, описывающая взаимодействие элементарных частиц на основе универсального понятия квантованного физического поля. Одновременно появилась эйнштейнова физика, в системе которой ньютоновы принципы — не более чем частный случай.

По словам Гейзенберга, трудами создателей квантовой теории и теории относительности «запутанное нагромождение частностей почти внезапно обрело упорядоченный вид». А сам он видел первооснову мира не в элементарных частицах, а в той самой платоновой «симметрии», определяющей их свойства.

В первой половине XX века картина мироздания расширилась, но при этом сохранила прежние основы основ. Гейзенберг подчеркивал, что завершенность и абстрактная красота взаимосвязи квантовой теории и теории относительности «делали ее убедительной для всех, кто понимал ее абстрактный язык и мог изъясняться на нем».

В итоге Гейзенберг приходит к мысли, что все во Вселенной устроено по единому образцу: самые простые теории и аксиомы таят в себе всю полноту форм, которые открывались сознанию людей лишь в течение длительной истории.

Особенно ярко это выражено в математике и физике: «Когда сама природа подсказывает математические формы большой красоты и простоты, то поневоле начинаешь верить, что они истинны, то есть выражают реальные черты природы».

Супруга Гейзенберга вспоминает: «Ночью мы шли по горе Хайнберг, и он был совершенно зачарован своими мысленными образами <…>. Говорил о чуде симметрии как прообраза творения, о гармонии, о красоте простоты и о ее скрытой сути». Гейзенберг приходит к вере в «высшую силу», которая создает и правит мирозданием, а наука — лишь один из способов познания «центрального порядка».

«Уродство» от Хоссенфельдер

Против концепции Гейзенберга дерзнула восстать немецкий физик Сабина Хоссенфельдер. Она не только пришла к мысли, что мир не красив, а «уродлив», так еще и доказывает, что аксиома «прекрасной Вселенной» препятствует познанию мира. Однако Сабина не первая, кому приходили в голову подобные мысли.

Аристотель в IV веке до н. э., критикуя пифагорейцев, говорил, что те «не ищут объяснений и теорий для фактов, а изыскивают факты для заранее известных теорий и излюбленных ими мнений». Он предпринял поражающую дерзостью попытку систематизировать факты сущего, но столкнулся со столь гигантским обилием частностей, что ему пришлось отказаться от искомых Пифагором и Платоном единых формальных принципов мироздания. Аристотель выдвинул на первый план описание частностей — благоразумно устранившись от поиска некой «красивой» объединяющей теории.

Вслед за Аристотелем Хоссенфельдер отвергает практику поиска фактов для того, чтобы встроить их в уже существующие теории. Она доказывает, что поиски красоты мироздания завели физиков в тупик, и задается вопросом: почему за последние десятилетия в физике не было новых прорывов? Отнюдь не потому, что разгадывать больше нечего.

По ее мнению, негативную роль сыграли укоренившиеся в научном сообществе эстетические представления, согласно которым подлинная научная теория должна быть математически красивой. Это приводит к завышенной оценке правдоподобности зачастую неверных теорий. В качестве примеров Хоссенфельдер упоминает две модные концепции, в свое время имевшие множество поклонников.

Во-первых, это выдвинутая в 1973 году «теория суперсимметрии» («симметрии Ферми–Бозе»). Она восходит еще к платоновой симметрии и призвана связать, казалось бы, совершенно не похожие друг на друга виды частиц — фермионы и бозоны. Сейчас суперсимметрия вызывает больше вопросов, чем дает ответов, но за нее по привычке продолжают держаться.

Во-вторых, это знаменитая «теория струн», основанная на гипотезе о том, что все элементарные частицы и их фундаментальные взаимодействия возникают в результате колебаний и взаимодействий так называемых ультрамикроскопических «квантовых струн». В последнее время энтузиазм относительно нее изрядно угас — в силу того, что уравнения теории струн поддаются решению очень трудно, а ее экспериментальная проверка на нынешнем уровне технологий недостижима.

Обе эти теории были восторженно приняты физиками — не в последнюю очередь оттого, что показались им красивыми. Хоссенфельдер же считает (далеко не все коллеги с ней согласны), что теории малоубедительны и преклонение перед ними увело ученых с правильного пути. А также утверждает, что на самом деле Вселенная не может быть описана математически красивыми теориями, и возмущается, что «в XX веке эстетическая привлекательность трансформировалась из приятного бонуса научных теорий в главного советчика при их построении, пока в конце концов эстетические принципы не переросли в математический критерий».

В итоге в отсутствие экспериментов, направляющих исследование, теоретики прибегают к эстетическим критериям — и оказываются сбиты с толку, если это не срабатывает. Из-за этого-то новых данных и не было уже много лет.

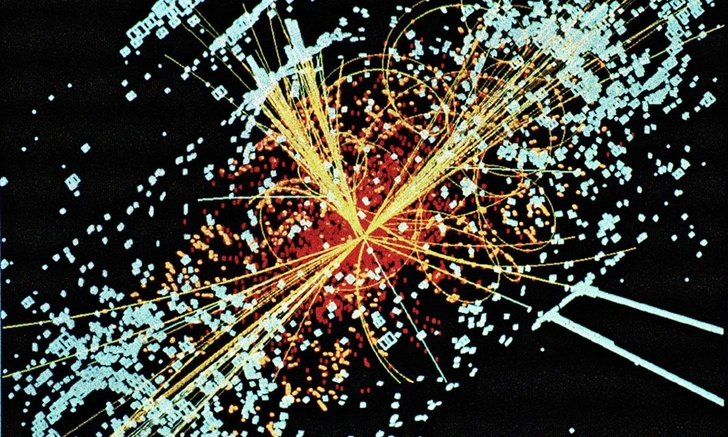

Сабина вспоминает создание Большого адронного коллайдера (БАК). Он строился, чтобы проверить положения Стандартной модели (принятой физиками в XX веке теории, описывающей взаимодействие всех элементарных частиц) в областях, недоступных предыдущим ускорителям.

Однако многие физики надеялись, что он заодно подтвердит теорию суперсимметрии или другие теории, расширяющие Стандартную модель. И действительно, в 2012 году БАК преподнес человечеству частицу, названную бозоном Хиггса, существование которой было предсказано еще в 1960-е. В последующие годы на коллайдере были открыты еще десятки частиц, предсказанных Стандартной моделью. А вот прогнозы теории суперсимметрии и других модных теорий не оправдались. Сабина констатирует: «Мы работаем с уже формализованными эстетическими идеалами прошлого — симметрией, объединением и естественностью».

Проблема в том, что эти идеалы не всегда работают: «Подвела физиков не математика, а их выбор математики. Они полагали, что мать-природа изящна, проста и щедра на подсказки. Думали, что могут слышать ее шепот, разговаривая с самими собой. И вот природа заговорила — и не сказала ни-че-го…»

Хоссенфельдер приводит конкретные ситуации не только в физике, но и в астрофизике и космологии. Ситуации, когда научный поиск зашел в тупик из-за того, что в свое время в качестве исходной точки были приняты неверные гипотезы. Приняли же их по той причине, что они показались «красивыми».

Так, в 1930–х гг. исследователи обнаружили, что скопления галактик содержат гораздо больше массы, чем может дать все видимое вещество, вместе взятое, и, чтобы объяснить эту несообразность, придумали гипотезу о существовании нового типа материи — «темной материи». Сомнений в самом ее существовании как бы и нет; но ожесточенные споры ведутся относительно того, из чего она состоит.

«Астрофизики считают, что из каких-то типов частиц, которых нет на Земле, частиц, не поглощающих и не испускающих свет. Они придумали новые законы природы, неподтвержденные теории, чтобы руководить строительством детекторов, призванных проверить их идеи. Начиная с 1980–х годов десятки экспериментальных команд охотятся за этими гипотетическими частицами темной материи. И до сих пор их не обнаружили. Новые теории так и остаются неподтвержденными», — сообщает Сабина.

Столь же грустная ситуация и с объяснением причин того, что именно заставляет Вселенную расширяться все быстрее. Есть красивая теория, приписывающая этот факт влиянию некоей «темной энергии», которую специально ввели в математическую модель Вселенной для объяснения ее наблюдаемого расширения с ускорением. Но космологи не в силах вычислить количество этой энергии. Они вообще мало что о ней понимают — и это тоже одна из так называемых «трещин в фундаменте»…

Одним из признаков красоты является симметрия, противостоящая хаосу, вносящая в мир гармонию. Сабина не отрицает, что в XX веке применение принципов симметрии помогло физикам: они выявили сотни частиц, большинство из которых были нестабильными и быстро распадались.

Казалось, эти частицы никак друг с другом не связаны — что шло вразрез с надеждой, что законы природы будут упрощаться для более фундаментальных составляющих материи. А затем пришел физик Марри Гелл-Манн, сведший все это к 17 фундаментальным частицам.

Таким образом, современная вера в красоту как ориентир основывается на прежних успехах в применении этого критерия в развитии Стандартной модели. Однако с точки зрения Хоссенфельдер, «как опыт работы с лошадьми не помогает при конструировании гоночных машин, так и опыт теорий прошедшего столетия, вероятно, несильно поможет при создании теорий лучше прежних».

Хоссенфельдер отмечает, что чем дальше область исследований от экспериментальной проверки, тем больше учитывается эстетическая привлекательность соответствующих теорий.

Похожие опасения высказывают и некоторые другие физики. Так, голландец Герард Хоофт, внесший большой вклад в изучение электрослабых взаимодействий элементарных частиц и удостоенный за это Нобелевской премии, предостерегает:

Хоофт добавляет: «Разумеется, когда мы читаем о новых теориях и видим, как они красивы и просты, у них есть немалое преимущество. Мы верим, что такие теории имеют гораздо больше шансов оказаться успешными». А это, по мнению нобелевского лауреата, не всегда правильно.

Вообще, как подчеркивает Сабина Хоссенфельдер, Вселенная не желает подчиняться человеческому представлению о ней, она неизмеримо шире этого представления. Так как Вселенная, если угодно, не «красива», а «уродлива» (если здесь вообще уместны такие определения). И если ученые смогут отказаться от эстетического критерия, это сразу пойдет на пользу научному прогрессу, а также позволит преодолеть застой в физической науке и выйти на новые рубежи.

Так кто же прав?

Надо полагать, что и Гейзенберг, и Хоссенфельдер одновременно и правы, и неправы. Это типичная ситуация диалектического единства, пример гегелевской триады: тезис — антитезис — синтез. Тот же Гейзенберг не отрицает противоречия, выявившегося еще в эпоху Аристотеля, но сохраняющегося и поныне.

Это противоречие между исследователем-эмпириком, который тщательно собирает факты, и теоретиком, конструирующим умозрительные гипотезы и концепции. Для процесса познания обязательны и тот, и другой. Эмпирик без теоретика не сможет отыскать полноценное объяснение собранным фактам, в которых он не видит внутренней связи. А теоретик без эмпирика рискует оторваться от реальности, погрузившись в бесплодные спекуляции.

То, что авторы теоретических гипотез в погоне за «красивостью» то и дело пытаются подгонять под них факты и выдвигают предположения, которые потом не оправдываются, — это, что называется, «допустимый ущерб».

С другой стороны, эстетика — это мощный драйвер. Поиск прекрасного в процессе познания мира неоднократно приводил к выдающимся результатам — достаточно вспомнить Кеплера и того же Гейзенберга.

Фото: LUCAS TAYLOR / CERN; JOHN AUGUSTUS KNAPP; WELLCOME LIBRARY; EMILIO SEGRÈ VISUAL ARCHIVES / AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS; ANTHONY SAJDLER; LIGO, NSF, AURORE SIMONNET (SONOMA STATE UNIVERSITY)

Материал опубликован в марте 2024