В текстах по истории парфюмерии в качестве первых в Европе духов современного типа, имея в виду аромат на спиртовой основе, нередко упоминают «воду венгерской королевы», или просто «венгерскую воду». Иногда указывают и дату, когда этот состав изготовили по заказу венценосной дамы: около 1370 года.

«Вода венгерской королевы» была невероятно популярна в XVII веке, причем ее использовали не только как парфюм, но и как средство по уходу за кожей, а также — лекарство от самых разных болезней. Ею душились и опрыскивали парики и одежду, протирали лицо и тело, ее вдыхали и пили.

Мадам де Севинье, автор самого известного эпистолярия в истории Франции, 16 октября 1675 года писала дочери, подарившей ей «воду венгерской королевы»:

«Она божественна, и я снова вас за нее благодарю. Каждый день я пьяна от нее. Ношу в кармане. Это безумие сродни табаку: когда привыкаешь, обойтись без них уже невозможно. Вода эта весьма полезна от грусти. Я прибегаю к ней по вечерам, более для радости, нежели ради покоя…».

«Она придает сил, укрепляет дух, очищает мозг и нервы, восстанавливает и сохраняет зрение и продлевает жизнь», — восхваляет это снадобье другой автор XVII века.

Чудодейственное средство представляло собой дистиллят винного спирта с розмарином — это основа, к которой могли добавлять другие растительные компоненты. Душистым травам и составам с их ароматом приписывали целебные свойства не в последнюю очередь потому, что неприятные запахи считались верным признаком зараженного, болезнетворного воздуха, очистить который можно, перебив зловоние благоуханием.

Но действительно ли «вода венгерской королевы» на сотни лет старше восторженного письма мадам де Севинье и кто был первой заказчицей?

Самое раннее упоминание спиртового дистиллята с розмарином рядом с именем венгерской королевы исследователи истории фармакологии, Патриция Кателлани и Ренцо Консоле, нашли в сборнике трактатов швейцарского врача Жана Прево, изданном уже после его смерти, в 1656 году. Прево рассказывает романтическую историю:

«В 1606 году среди книг Франциска Подакатера из благородного кипрского семейства, с коим я был чрезвычайно близок, я заметил очень старый бревиарий, к которому он относился с большим почтением по той причине, с его слов, что это подарок святой Елизаветы, королевы Венгерской, кому-то из его предков в знак дружбы. В начале книги он показал мне средство от подагры, записанное собственной рукой королевы, в тех самых словах, что я списал. […] „Я, Елизавета, королева Венгрии, пребывая в немощи и весьма страдая от подагры, будучи семидесяти двух лет от роду, в течение года пользовалась этим рецептом, что дал мне старый отшельник, коего я не видала ни прежде того, ни после; и не только исцелилась, но возвратила силы и казалась всем столь замечательно прекрасной, что король Польши просил моей руки, поскольку и он вдовел, и я вдовела. Все же я ответила отказом ради любви Господа моего Иисуса Христа и верю, что рецепт мне вручил один из его ангелов“».

Далее приводится собственно рецепт средства из спирта и розмарина. Казалось бы, речь здесь о святой Елизавете Венгерской, дочери короля Венгрии Андраша II. Эту принцессу, прославившуюся аскетизмом и заботой о бедных, католическая церковь канонизировала вскоре после ее смерти, в 1235 году. Но королевой Елизавета Венгерская никогда не была. В 14 лет ее выдали замуж за ландграфа Тюрингии, а в 24 года она скончалась, так что история ее жизни совсем не сходится с рассказом Жана Прево.

Ученый XVIII века Иоганн Бекман в трактате об истории изобретений, рассуждая о «венгерской воде», приводил мнение «более знакомых с обстоятельствами» авторов, что ее создание связано с Елизаветой Польской, женой короля Венгрии Карла I Роберта. Эта королева, родившаяся в 1305 году, дожила до преклонных лет, и, соответственно, 72 года ей было в 1377-м. Однако просить ее руки король Польши никак не мог: сначала это был ее брат Казимир III, а потом ее сын Людовик Великий, который ее пережил.

В сохранившихся текстах старше XVII века розмариновый дистиллят упоминается без всякой ассоциации и с королевой, и с Венгрией, а сообщения Прево и других авторов этого столетия о якобы собственноручно записанном Елизаветой (или Изабеллой, это вариант одного и того же имени) рецепте, который видели то ли в Буде, то ли в Вене, не внушают особого доверия.

Уже Бекман в конце XVIII века настроен скептически, полагая, что связь с монаршей особой могла быть всего лишь своеобразным маркетинговым ходом. «Несколько лет назад, — приводит он аналогию, — всевозможные снадобья превозносились в газетах под названием „Помпадур“, хотя знаменитая дама, имя которой добавило им важности, конечно же, никогда их не видела и не использовала».

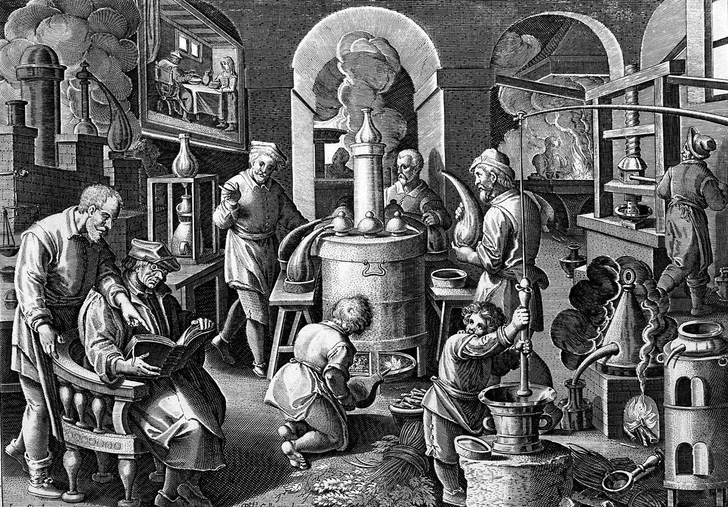

А вот сам состав, который с XVII столетия стали называть «водой венгерской королевы», действительно появился в Европе в Средние века. Люди экспериментировали с приспособлениями для дистилляции еще до нашей эры. В средневековую Европу перегонный куб попал от арабов, доработавших технологию.

Спиртовой дистиллят с розмарином, который получали с помощью такого аппарата, был известен в этой части света как минимум с XIII столетия. В частности, живший тогда испанский врач и алхимик Арнольд де Вилланова писал, что эта жидкость возвращает подвижность парализованным рукам и ногам, спасает от чесотки, рака и свищей. Точно датировать, с какого времени научились делать розмариновый дистиллят, невозможно, но это, вероятно, и правда первый в Европе ароматический спиртовой состав.

Ближе к концу XVIII века «венгерскую воду» в качестве и парфюма, и целебного средства потеснила «кёльнская вода», то есть одеколон. «Вода венгерской королевы» вернулась уже в XX и XXI веках, когда появилось несколько ароматов, вдохновленных давней историей, — уже не как лекарство, а как творение современного парфюмерного искусства.

6 самых удивительных парфюмерных ингредиентов

Природа некоторых парфюмерных ингредиентов прошлых веков столь неожиданная, что возникает вопрос — как люди вообще догадались, что из этого можно делать духи?

Амбра

Один из самых таинственных ингредиентов парфюмерии. Автор учебника 1693 года ошибочно считал это воскоподобное вещество разновидностью морской пены. Даже сегодня не до конца понятно, как оно формируется, потому что это происходит в пищеварительном тракте кашалотов, питающихся кальмарами.

Считается, что амбра образуется вокруг неперевариваемых частей кальмара, чтобы внутренности кита не пострадали от их острых гладиусов и клювов. Со временем комки амбры проходят весь тракт и попадают в воды океанов. Свежая амбра имеет сильный фекальный запах, и ей требуется провести в воде и на солнце немало лет, чтобы вонь сменилась теплым ароматом, с которым работают парфюмеры.

Хотя амбру можно найти и у самцов, и у самок, и у больных, и у здоровых особей, образуется она у одного животного из ста или еще реже. Традиционно люди использовали комки амбры, выброшенные на берег океаном, так что ее добыча всегда была делом случая. В современной парфюмерии применяются синтетические заменители.

Мускус

В изначальном значении слова мускус — это секрет мускусной железы взрослого самца кабарги, небольшого, до метра в холке, оленевидного животного, которое водится в Сибири и на Дальнем Востоке, а также на территории Кореи, Китая, Монголии.

Железа находится в паховой области; считается, что запах секрета служит для привлечения самок. Парфюмеры, приобретя высушенную железу, размачивали ее, чтобы извлечь темные гранулы вещества, которое веками, до эпохи Просвещения, было одним из самых популярных ингредиентов.

Мускус издавна считался афродизиаком. Он высоко ценился, поэтому на кабаргу охотились очень активно, и вид оказался на грани вымирания. Теперь кабарга охраняется законом, а нормативы на легальную охоту минимальны. Так что натуральный мускус представляет собой исключительно редкое сырье, в некоторых странах использовать его запрещено. Первый синтезированный мускус получил Альберт Баур в 1888 году.

Бобровая струя

Соперничать с амброй в конкурсе на самое необычное происхождение парфюмерного материала могла бы бобровая струя, или кастореум. Так называют секрет прианальных желез речного бобра, который скапливается в мешочках у заднего прохода.

В начале ХХ века в словаре Брокгауза и Ефрона сообщалось, что бобровую струю употребляют как возбуждающее средство и лекарство от нервных болезней. Кастореум применяли в медицинских целях еще во времена Гиппократа, который рекомендовал его при некоторых осложнениях родов. В парфюмерии используют спиртовые настойки, изготовленные из измельченных высушенных мешочков.

Это редкий случай, когда парфюмерное сырье животного происхождения до сих пор натуральное. Но добыть струю, не убив зверя, невозможно, поэтому доступность струи зависит от ограничений на промысел. Основные поставщики кастореума — Канада и Россия.

Пачули

Жители Филиппинских островов издавна использовали засушенные пахучие листья этого растения как средство от насекомых. Как об инсектициде о них изначально узнали и европейцы.

Пачули появились в Европе ближе к XVIII веку; торговцы, перевозившие из Индии шелка и шали, перекладывали их сушеными листами пачулей, чтобы предохранить от паразитов. Запах держался на ткани очень долго, и светские салоны XVIII–XIX столетий благоухали экзотическим средством от моли.

Парфюмеры начали работать с пачулями еще со времен Второй империи во Франции (1852–1870 годы). Вскоре в продаже появилось эфирное масло с этим ароматом, которое стали покупать представители средних и низших слоев, и запах пачулей перестал быть признаком аристократичности.

Бобы тонка

Бобы тонка — семена плодов диптерикса душистого, растения из семейства бобовых. Они распространены в Южной Америке, в первую очередь в Венесуэле, Бразилии, Французской Гвиане и Мексике.

В 1793 году французы привезли деревья к себе на родину, а на английском языке бобы тонка впервые упомянуты в 1796-м. Сначала они служили европейцам инсектицидом, затем ими стали ароматизировать табак, нюхательный и трубочный, а потом и сигареты.

Использовались бобы тонка и как специя. Кстати, в некоторых странах употреблять их в пищу запрещено, ведь ими можно отравиться. Токсичность, впрочем, зависит от дозы: 30 бобов могут вызвать печеночную недостаточность, но для приготовления блюд требуется не более щепотки тертого боба.

В парфюмерии же бобы тонка начали применять прежде всего как источник кумарина, который стал главным компонентом фужеровых ароматов (от французского fougère — «папоротник»).

Кумарин

Появление кумарина в парфюмерии связано со стремительным развитием химии в XIX веке. Впервые чистый кумарин выделил из бобов тонка в 1820 году немецкий ученый Август Фогель, но принял его за бензойную кислоту. В том же году фармацевт Николя Гибур исправил ошибку Фогеля и назвал новое вещество кумарином, от французского cumaru — дерево или бобы тонка.

Британец Уильям Перкин в 1868-м впервые искусственно синтезировал кумарин в лаборатории, а девять лет спустя предложил метод промышленного синтеза.

В 1882 году парфюмер Поль Парке создал аромат, в котором кумарин играл одну из главных ролей, — Fougère Royale, тем самым основав новое парфюмерное направление — фужеры. Fougère Royale называют началом современной парфюмерии, поскольку это первый аромат, в котором наравне с натуральным сырьем используется полностью синтезированный компонент.

Материал опубликован в феврале 2025