Когда первопроходцы колесили по неизведанным еще морям в поисках новых земель, на корабли брали профессиональных художников, которые должны были четко фиксировать все увиденное. Люди смотрели на мир их глазами. Рисовальщики, которых брали в экспедиции, должны были фиксировать все увиденное. А подробное описание составляли капитаны кораблей. Но эта схема не всегда срабатывала должным образом.

Техзадание для бортового живописца

Европейская публика начала XIX века находилась под большим впечатлением от открытия экзотических островов и изрядно романтизировала происходящее там, рисуя в своем воображения этакий Эдем на Земле. Модные веяния находили прямое отражение в картинах, которые писали рисовальщики, сопровождавшие экспедиции англичан и французов.

Разочаровывать почтеннейшую публику им не хотелось, поэтому островные аборигены обретали классические черты и величие античных героев, а сами острова — явственно узнаваемый облик библейского рая, что было, как правило, весьма далеко от оригинала. Охочая до сенсаций аудитория, конечно, радовалась. Но с точки зрения научной ценности эти картины были пустышками, поскольку решительно не позволяли составить адекватное представление о далеких землях.

Когда в Санкт-Петербурге начали собирать экспедицию с тем, чтобы «изведать страны Южного полюса» и «поверить все неверное в южной половине Великого океана», как писал в служебной записке Иван Крузенштерн, одной из задач было найти хорошего художника-графика, который смог бы достоверно отобразить все увиденное.

С этим морской министр де Траверсе обратился к президенту Академии художеств Алексею Оленину, который порекомендовал ему Павла Михайлова. И сам составил для выпускника Академии четкую подробную инструкцию, где однозначно говорилось: «Надобно сколько возможно избегать того, чтоб виденное дополнять или украшать воображением. Несоблюдение сего важного правила делает совершенно бесполезными рисунки к разным путешествиям. Для Вас это было бы непростительно». Следовательно, работать живописцу надлежало так, «чтобы все представляемое <…> было самым верным изображением видимого Вами. По сей причине Вы, отнюдь не должны ничего рисовать по одной памяти».

Биографическая справка

Павел Михайлов родился в семье актера Императорских театров в 1786 году. Мальчику было девять лет, когда его приняли в Воспитательное училище при Императорской Академии художеств. Михайлов обучался у портретиста Степана Щукина и собрал в ходе обучения немало наград.

В восемнадцать и девятнадцать лет он удостоился малой и большой серебряных медалей за рисунки с натуры, в двадцать — малой золотой медали за программу «Представить художников, рисующих виды и разговаривающих между собой о своем художестве». Тогда же он получил и звание художника 1–й степени.

Во время войны с Наполеоном 1812 года Павел Михайлов пошел служить в ряды ополчения, когда настало мирное время, вернулся к своей профессии. Занимался преимущественно миниатюрной живописью, выполняя частные заказы.

В 1815 году за портрет графа Ф. П. Толстого получил звание академика. По возвращении из двух кругосветок художник получил орден Св. Владимира 4–й степени и пенсион, но почивать на лаврах не стал. До самой смерти в 1840 году он продолжал рисовать.

Мастер на все жанры

Сюжетов для кисти Михайлова в путешествии Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева, более 200 лет назад открывших Антарктиду, оказалось предостаточно. Живописец зарисовывал необычных представителей фауны.

Комментарии о его работе то и дело мелькают в отчете руководителя экспедиции, который аккуратно фиксировал события каждого дня: «30 сентября 1819 года. В полдень поймали на уду прожору, (акулу — прим. ред.), а вместе с ней подняли на шлюп рыбу прилипалу, которая всегда держится около первых, пользуется остатками их добычи. <…> Художник Михайлов нарисовал обе добычи, а штаб-лекарь Берх снял их кожу и приготовил для сохранения».

«5 января 1820 года. Художник Михайлов нарисовал изображение животного, имевшего в длину 12, а в толщину — 6 футов. Голова его была несколько похожа на собачью голову, хвост был короткий, верхняя часть тела имела серо-зеленоватый цвет с бурыми пятнами, а низ был желтым».

Не оставались без внимания и пейзажи: «Мы пошли вдоль по песчаному взморью к мысу Венеры, где нашли художника Михайлова и астронома Симонова, окруженных множеством островитян обоего пола и различного возраста. Художник Михайлов занимался рисованием вида Матавайской гавани…»

При встрече с аборигенами делал их портреты: «Между тем художник Михайлов, отойдя шагов на шесть в сторону, срисовывал всю королевскую группу, сидящую за завтраком. Прочие островитяне окружали художника Михайлова, сердечно смеялись, и о каждой вновь изображаемой фигуре рассказывали королю».

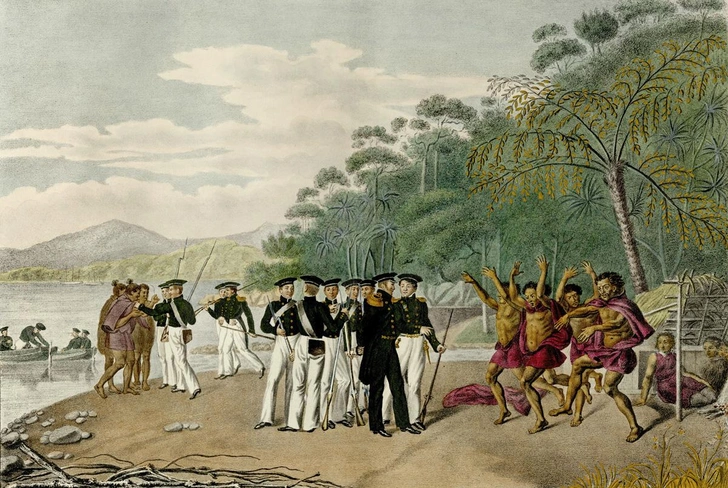

Рисовал жанровые сценки: «После сего забавлялись своею пляскою, состоящею из разных кривляний при громком пении, топании ногами и движении руками; лица искривляли так, что неприятно было смотреть; глаза иногда подводили под лоб. Пляска сия казалась воинственною, изъявляла презрение к неприятелю и победу над оным. Художник Михайлов нарисовал сию пляску; изобразил все кривляния лиц, глаз, положение частей тела и чрезмерно напрягаемые мускулы».

Работы художника позволяли зафиксировать максимум деталей, которые видели путешественники. «13 июля. <…> Художник Михайлов изобразил с точностью посетителей наших, начальника стоящего, женщину и мужчину сидящих; рисунок его изображал также коральный берег и растущий на оном лес».

Войти в историю

Михайлов привозил на корабль находки, показавшиеся ему любопытными, пополняя таким образом научные коллекции экспедиции. А еще не брезговал баловать своим мастерством островитян, которым тоже временами дарил сделанные им изображения: «Художник Михайлов весьма сходно нарисовал их портреты, при чем они сами находили сие сходство и радовались, как дети».

Только за первый год кругосветки Беллинсгаузен упоминает своего рисовальщика свыше 25 раз. Всего же Михайлов привез в Петербург из путешествия 167 зарисовок и эскизов, дополнив увлекательный отчет капитана о новых землях красочными и достоверными иллюстрациями. Взамен руководитель экспедиции назвал в честь художника один из открытых островов, так на карте появился остров Михайлова.

Парадоксальным образом, самой Антарктиды среди работ художника нет, но здесь особенно нечему удивляться. Бесконечные льды писать просто не было смысла, а именно в таком виде предстал перед первооткрывателями шестой континент: «…встретили матерый лед чрезвычайной высоты <…> простирался оный так далеко, как могло только достигнуть зрение», — описывал знаменательное событие Михаил Лазарев.

Одной кругосветкой дело не закончилось. Павел Михайлов зарекомендовал себя настолько ответственным и надежным работником, что вскоре его вновь позвали совершить плавание вокруг света. В 1826 году в путь отправилась экспедиция Михаила Станюковича и Федора Литке с тем, чтобы подробно изучить побережье Берингова моря и центральную часть Тихого океана. Пусть до изобретения фотоаппаратов было еще далеко, верный глаз и твердая рука художника вполне успешно их заменяли.

Материал опубликован в феврале 2025