У человека самый развитый на планете мозг. Но информацию о внешнем мире нашему великолепному мозгу поставляют органы чувств, и вот здесь первенство человека уже сомнительно. У многих животных есть каналы восприятия, которые нам трудно даже вообразить.

Локатор как глаза на хвосте

Самое экзотическое из недоступных человеку чувств — ощущение электрического поля. Все известные обладатели электрорецепции либо постоянно живут в воде, либо проводят в ней значительную часть жизни. Удивительнее другое: все такие животные — позвоночные. Причем очень разные: от самых примитивных круглоротых (миноги и миксины) — до млекопитающих (утконос).

Электрические поля ощущают многие рыбы и амфибии, некоторые — только на стадии головастика. А вот у беспозвоночных такая способность не обнаружена, даже у таких продвинутых, как головоногие моллюски. Это в своем роде загадка, ведь обычно эволюция создает однотипные органы чувств в самых разных ветвях животного царства. Например, органы зрения независимо возникали несколько десятков раз. Даже сложный глаз с фокусирующими линзами есть не только у животных, но и у некоторых одноклеточных.

Зачем животным ощущать электрическое поле? Затем, что им обладают другие животные. Нервные, мышечные и другие клетки генерируют небольшие электрические потенциалы, которые складываются в общее поле. От того, кто умеет ощущать это поле, не так-то просто спрятаться!

Большинство обладателей электрорецепции всего лишь воспринимают поля, существующие вокруг них. Но некоторые виды рыб обзавелись своеобразным электрическим локатором. Специальный орган генерирует вокруг рыбы электрическое поле. Животное реагирует на его возмущения, возникающие при приближении инородных объектов.

Такой локатор позволяет, например, нильской рыбе гимнарху плавать хвостом вперед, обходя препятствия так же уверенно, как если бы у него на хвосте были глаза. Способность выплыть из узкого места, не разворачиваясь, очень ценна для этого обитателя расщелин подводных скал.

Некоторые обладатели такого электролокатора научились использовать его и для коммуникации с сородичами, облекая свои «высказывания» в серию слабых электрических разрядов. Общение нередко бывает конфликтным — так, самцы-соперники обмениваются угрозами.

С точки зрения эволюции было выгодно при перебранке повышать напряжение: мощный разряд «ослепляет» электрорецепторы оппонента. Согласно одной из гипотез, именно это в итоге превратило мирный электролокатор в оружие «высоковольтных» рыб: электрического угря, сома и ската.

Откуда птицы знают, где юг

Другое необычное чувство животных — магнитное. Способность ощущать магнитное поле надежно установлена для дрозофил, пчел, омаров, акул, некоторых скатов, морских черепах, многих птиц. Все животные, наделенные магнитным чувством, используют его одинаково: для ориентации по сторонам света. Это очень полезная способность в пути, особенно при дальних миграциях.

Но почему применение магнитного чувства так однообразно? Почему бы не засечь потенциальную добычу, хищника или соплеменника? Увы, собственные магнитные поля живых организмов слишком слабы для подобных фокусов. Обладатели природных магнитометров чувствуют лишь сравнительно мощные магниты, а такой в их среде обитания один — наша планета.

Что самое любопытное в магнитном чувстве, так это то, что мы до сих пор не понимаем, как оно работает. Ни для одного животного достоверно не выявлены клетки, ткани или органы, отвечающие за ощущение магнитного поля. Не раз различные научные группы сообщали, что им удалось определить «магнитный рецептор» у того или иного животного. Но всякий раз более строгие эксперименты заставляли усомниться в выводе.

Олени и змеи видят невидимое

Не все так просто и со зрением: что видимо, а что невидимо — зависит от того, к какому виду вы принадлежите. Многие животные видят ультрафиолетовые лучи. Например, некоторые ракообразные, многие насекомые (пчелы, бабочки и т. д.), ряд птиц и даже некоторые млекопитающие — например, северный олень. Пока неизвестно, зачем оленю такая способность. Возможно, она позволяет ориентироваться по солнцу даже при сплошной облачности.

А есть ли животные, способные видеть инфракрасное излучение? Даже в полной темноте такие существа прекрасно видели бы других. Лучше всего заметны были бы теплокровные, но и самые «хладнокровные» животные тоже, как правило, теплее среды.

Увы, биологи не знают ни одного создания, способного в полном смысле слова видеть инфракрасное излучение, то есть воспринимать его глазами. Но по крайней мере две группы змей — удавы и ямкоголовые, в том числе знаменитые гремучники — обзавелись «тепловизорами».

Ямкоголовые змеи получили название из-за ямок — впадинок на морде между глазами и ноздрями. Поверхность ямки усеяна окончаниями терморецепторов — в принципе таких же, какие позволяют многим животным ощущать тепло при прикосновении. Но у змей они стали прибором ночного видения. Он позволяет на расстоянии в десятки сантиметров уловить даже разницу температур в 0,1 °С. Температура тела мелкого зверька или птицы выше человеческой, что уж говорить о том, насколько они теплее остывающей ночной почвы. Лакомая добыча просто сияет «на экране тепловизора»!

В лицевой ямке змеи нет какого-либо аналога линзы, фокусирующей инфракрасные лучи, как хрусталик глаза фокусирует свет. Так что этот орган не может дать четкого изображения источника тепла. Но сложная обработка сигнала в мозге позволяет змее даже в полной темноте безошибочно наносить ядовитый укус крошечной юркой жертве.

Чем художники уступают птицам и ракам

Великолепные зрелища доступны не только тем, кто видит невидимые лучи. Уникально и восприятие цвета. Наше цветовое зрение лучше, чем у большинства млекопитающих. Но гораздо хуже, чем у птиц, у которых четыре типа клеток-рецепторов для восприятия цвета, (у нас — три). Может показаться, что три или четыре — невелика разница, но это ошибка.

Чтобы проиллюстрировать ее, зададимся вопросом: почему тигр оранжевый с черными полосами? Разве это хороший камуфляж на зеленом фоне? Да, очень хороший, если смотреть на тигра глазами его основных жертв — копытных. В их бедном красками мире пестрая шкура хищника не особенно отличается цветом от травы и листьев. А ведь у них «всего» на один тип цветовых рецепторов меньше, чем у нас: два вместо трех.

Еще один пример, как важна разница между двумя и тремя: насколько же объемный мир трехмерных объектов богаче плоских двумерных форм! Добавление еще одного типа цветовых рецепторов похоже на добавление еще одного измерения в «цветовое пространство». Мы можем описывать формулами четырехмерное пространство, но не в силах вообразить четырехмерную фигуру так же, как мы воображаем трехмерный куб. Точно так же мы не можем вообразить богатство оттенков, доступных птицам.

А ведь четыре — далеко не предел. У некоторых бабочек пять рецепторов цвета, а у рака-богомола — не меньше двенадцати. Если бы он посмотрел на радугу, то различил бы в ней тысячи — а может быть, и десятки тысяч — цветов и оттенков. Причем ее фиолетовый край простирался бы куда дальше той границы, которую видим мы: рак из тех, кто видит ультрафиолет.

Правда, все это богатство красок воспринимают только те глазки-фасетки, которые образуют центральную полоску, опоясывающую сложный шарообразный глаз рака. Остальные фасетки дают лишь монохромное изображение.

Как человек различает цвета

Как известно, свет различается по длине волны. Цвета радуги дают представление об этих различиях. Самые короткие световые волны (около 400 нанометров) мы видим фиолетовыми, самые длинные (около 750 нанометров) — красными.

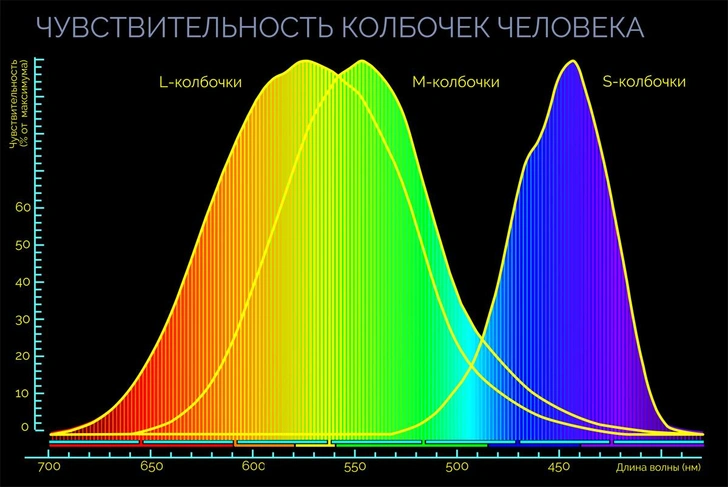

Ощущение цвета — весьма сложный процесс, в котором участвуют немало структур глаза и мозга. В глазу человека три типа клеток-рецепторов, отвечающих за восприятие цвета (колбочек). У каждого типа есть «любимая» длина волны, к которой он наиболее чувствителен. У первого типа она лежит в желто-оранжевой части спектра, у второго — в желто-зеленой, а у третьего — в сине-фиолетовой. Колбочка поглощает и волны другой длины, но чем дальше они от «любимой», тем меньше чувствительность рецептора. У колбочек разных типов области чувствительности не совпадают, но сильно перекрываются.

Очень упрощенно процесс восприятия цвета можно описать так. На красный свет, отраженный от помидора, среагирует довольно много «желто-оранжевых» колбочек, немного «желто-зеленых» и очень мало «сине-фиолетовых». Из этой разницы мозг извлекает информацию, что помидор красный.

На самом деле, конечно, все сложнее. Например, важна разница в длинах волн между светом от объекта (помидора) и светом от фона. Поэтому один и тот же объект, помещенный на темный и светлый фон, будет иметь для нас немного разные цвета.

Зрачок в форме буквы W

У головоногих моллюсков всего один тип фоторецепторов. Можно было бы подумать, что они вообще не различают цветов. Но всякий, кто видел, как осьминоги или каракатицы играют красками при общении, скажет, что этого не может быть. Зачем цветовая коммуникация тем, кто не различает цветов? И действительно, давно известно, что головоногие прекрасно различают цвета. Но только в 2016 году ученым удалось выяснить, как им это удается — при одном-то типе рецепторов.

Хрусталик глаза, как любая линза, фокусирует свет, то есть собирает лучи в одну точку. Но на самом деле не совсем в одну. Строго говоря, у каждой длины волны своя точка фокуса. Поэтому фокус линзы расплывается, из точки превращаясь в пятно.

Глаза почти всех животных, а также оптические приборы, созданные людьми, всячески стараются избавиться от этого недостатка. А вот глаз головоногих использует его, чтобы различать разные длины волн и, следовательно, цвета. Чтобы совместить такой механизм с более-менее четким изображением, моллюски обзавелись зрачками причудливой формы. Зрачок у них не круглый и не щелевидный, а U-образный, W-образный или в форме гантели.

Что общего у землероек с дельфинами

Удивительные возможности животным дает и необычное строение органов слуха. Почти все млекопитающие хорошо слышат, многие издают разнообразные звуки. Но некоторые сумели объединить слух и голос в эхолокатор, ощупывающий пространство с помощью звуковых волн.

В той или иной степени эхолокацию используют землеройки, некоторые виды грызунов и тюленей, тенреки. Но для двух групп животных она стала ведущим чувством, главным инструментом познания реальности. Это летучие мыши и зубатые киты (в частности, дельфины и кашалоты).

Интересно, что все эти мастера эхолокации используют ультразвук, неслышимый для человека из-за слишком высокой частоты. Для крохотных летучих мышей это неудивительно: небольшие животные обычно издают высокие звуки. А вот от дельфинов, косаток и тем более громадных кашалотов логично было бы ожидать более низких звуков. Но дело в том, что чем выше частота волн локатора (высота звука), тем более мелкие объекты он может обнаружить.

Поскольку и летучие мыши, и зубатые киты используют эхолокацию не только для избегания препятствий, но и для охоты, им нужен ультразвук. А вот эхолоцирующие птицы — стрижи-саланганы из Юго-Восточной Азии и южноамериканские гуахаро — используют вполне слышимые сигналы. Им эхолокация нужна только для полетов в темных пещерах, а не для поиска пищи.

* * *

Человек, с рождения страдающий цветовой слепотой, может выучить наизусть все книги по физике света, физиологии зрения и истории живописи. Но едва ли это приблизит его к переживанию цвета, совершенно обыденному для окружающих. А ведь речь идет о небольшом физиологическом различии между людьми.

Так можем ли мы вообразить мир рака-богомола, различающего неведомые нам краски, или летучей мыши, воспринимающей предметы по отраженному ими эху, или мир собаки, наполненный множеством не ощущаемых нами запахов?

Будь собаки разумными, наше мышление, наверное, казалось бы им крайне поверхностным. Как можно спутать кровь с томатным соком или даже на мгновение принять манекен за живого человека?!

Люди опознают предметы по форме и цвету. Собаки же, как и большинство млекопитающих, ориентируются прежде всего на запах, а он определяется веществами, из которых состоит объект. Можно даже сказать, что мы находимся в плену видимости, а наши четвероногие друзья сразу проникают в сущность предметов.

Мы не способны даже на мгновение ощутить мир так, как наши соседи по планете. Но мы можем изучать сенсорные возможности животных и восхищаться изобретательностью эволюции.

Материал опубликован в феврале 2025