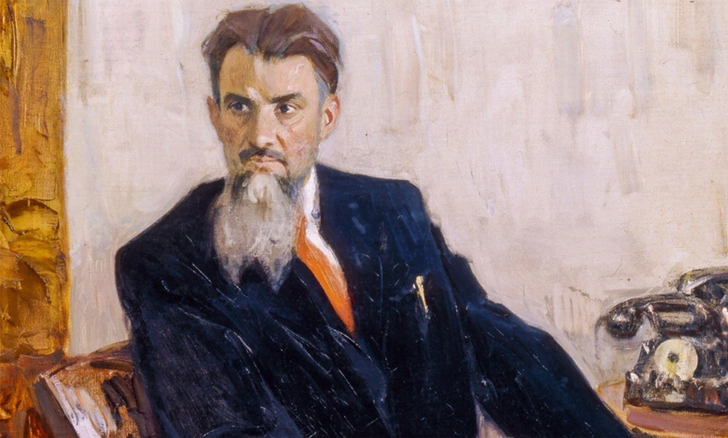

Всего через несколько лет после окончания Второй мировой войны Советский Союз догнал США в ядерной сфере, успешно испытав собственную атомную бомбу. С тех пор появление у СССР ядерного оружия считается основным фактором, который помог предотвратить возможную агрессию против страны в годы холодной войны и избежать перерастания нескольких локальных вооруженных конфликтов в полноценное столкновение двух сверхдержав. В этом материале Vokrugsveta.ru рассказывает биографию академика Игоря Васильевича Курчатова, без которого советская атомная бомба вряд ли была бы создана в кратчайшие сроки.

Детство и образование Игоря Курчатова

Будущий физик-ядерщик родился в 1903 году в поселке Симский завод Уфимской губернии (ныне город Сим Челябинской области). Его отец, Василий Алексеевич, был помощником лесничего, а мать, Мария Васильевна, до замужества работала учительницей в церковно-приходской школе.

До сих пор ведутся споры о точной дате рождения ученого: одни источники указывают 30 декабря 1902 года (12 января 1903-го по н. ст.), тогда как другие приводят 8 (21) января 1903 года. Младший брат Курчатова Борис вспоминал, что Игорь Васильевич появился на свет в декабре, но у местного священника закончились бланки для записи сведений о новорожденных, так что в итоге в качестве даты рождения было указано 8 января. Впрочем, недавние изыскания историков свидетельствуют в пользу версии, что Курчатов родился 8 (21) января 1903 года и был крещен 12 (25) января.

Семья Курчатовых жила небогато и часто переезжала с места на место в поисках лучшей доли. В 1908 году они поселились в Симбирске (ныне Ульяновск), где глава семейства устроился землемером, а Игорь посещал местную гимназию, в которой когда-то учились Владимир Ленин и Александр Керенский. Проведя в городе на Волге четыре года, Курчатовы перебрались в Симферополь.

На новом месте Игорь Васильевич поступил в Симферопольскую мужскую гимназию. Параллельно мальчик осваивал профессию слесаря в местной ремесленной школе и работал: сперва на механическом заводе Тиссена, затем — в землеустроительных экспедициях. Так он помогал родителям содержать семью.

В 1920 году 17-летний выпускник гимназии Игорь Курчатов поступил на физико-математический факультет Таврического университета. Уже в 1923-м он окончил его досрочно и был принят сразу на третий курс кораблестроительного факультета Петроградского политехнического института. Во время учебы в переименованном из Петрограда в январе 1924-го Ленинграде Курчатов успел поработать в Павловской геофизической обсерватории и написал первую научную работу, посвященную вопросам альфа-радиоактивности снега. Затем он устроился ассистентом на кафедру физики Азербайджанского политехнического института в Баку.

В 1925 году Игорь Курчатов, получив положительные рекомендации коллег из Баку, вернулся в Ленинград и стал научным сотрудником Ленинградского физико-технического института (ЛФТИ). Там Курчатов работал под руководством знаменитого ученого Абрама Иоффе. Именно с этого начался его путь в мир ядерной физики.

Постигая тайны атомного ядра

В начале 1927 года Игорь Васильевич женился на Марии Синельниковой, сестре своего друга и коллеги Кирилла Синельникова, с которым познакомился во время работы в Азербайджане. Тогда же Курчатов начал преподавать в Ленинградском индустриальном институте, а в середине 1930-х стал читать лекции и в недавно основанном Ленинградском государственном педагогическом институте, где вскоре возглавил кафедру теоретической физики.

Наравне с преподаванием Курчатов активно занимался исследованиями. Во второй половине 1920-х — начале 1930-х годов основной сферой его интересов были полупроводники и диэлектрики. За несколько лет Игорь Васильевич написал или стал соавтором нескольких десятков научных работ в этой области. Также Курчатов изучал сегнетоэлектричество — явление, при котором в определенном интервале температур в кристалле появляется спонтанная поляризация. Исследованиям в этой сфере посвящена его монография «Сегнетоэлектрики», опубликованная в 1933 году.

По совокупности трудов, заменивших диссертацию, Курчатову в 1934 году была присвоена степень доктора физико-математических наук. Годом позже 32-летний ученый был удостоен профессорского звания.

Ядерная физика привлекла внимание Курчатова в начале 1930-х годов. Так, в 1932-м он начал вплотную заниматься изучением радиоактивности, а в 1933-м возглавил отдел ядерной физики в ЛФТИ. В этот период Игорь Васильевич работал над проектированием ускорителей заряженных частиц и участвовал в их сооружении. Например, под его непосредственным руководством накануне Великой Отечественной войны в ЛФТИ был создан крупнейший на тот момент европейский циклотрон.

Энтузиазм Курчатова, его активное участие в проведении конференций и семинаров в области физики атомного ядра поспособствовали привлечению внимания других исследователей и совершению важных открытий. В частности, Курчатов обнаружил, что облучение фосфора нейтронами вызывает цепную реакцию, а в 1935 году в соавторстве со своим братом Борисом и другими физиками он описал явление изомерии у искусственных радионуклидов. Эти и другие изыскания все ближе подводили Игоря Курчатова к теме практического применения полученных знаний об энергии атомных ядер. Важным шагом на пути к этому стало сделанное в 1938 году открытие деления ядер урана под воздействием медленных нейтронов.

Фактически, это стало началом советской ядерной программы, но из-за начала Великой Отечественной войны исследования пришлось приостановить. Вместе с несколькими коллегами из ЛФТИ Курчатов вынужденно переключился на разработку методов размагничивания кораблей советского флота для их защиты от магнитных мин. За несколько месяцев ученый проделал колоссальную работу, за которую весной 1942-го был награжден Сталинской премией. Незадолго до этого он возглавил располагавшуюся в Казани лабораторию по созданию новых бронематериалов для боевой техники Красной армии.

Несмотря на то, что ситуация на фронте оставалась тяжелой, осенью 1942 года Игорь Курчатов получил возможность вернуться к своим прерванным исследованиям.

Руководство атомным проектом

Благодаря донесениям разведки Советский Союз был осведомлен о ведущихся в США работах по созданию невиданного прежде оружия, использующего энергию атома. Отставать от американцев было нельзя. Поэтому еще в сентябре 1942-го Государственный комитет обороны принял постановление № 2352сс «Об организации работ по урану». В частности, оно предусматривало создание в Казани в условиях строжайшей секретности Лаборатории № 2 Академии наук СССР. Ее руководителем был назначен Игорь Васильевич Курчатов.

К апрелю 1943 года он подготовил для руководства страны доклад с описанием основных задач и проблем, которые требовалось решить для создания советского ядерного оружия. Ради достижения этой цели Курчатов, ставший фактическим руководителем всей атомной программы, был наделен самыми широкими полномочиями. Это позволило ему собрать группу лучших специалистов, добившись перевода в проект из эвакуации и армии ряда выдающихся ученых. В том же 1943 году Курчатов стал действительным членом АН СССР.

Испытание первой американской ядерной бомбы состоялось 16 июля 1945 года. Всего через несколько дней во время Потсдамской конференции президент США Гарри Трумэн сообщил Иосифу Сталину, что Соединенные Штаты располагают новым сверхмощным оружием, а уже в начале августа две атомные бомбы были сброшены на Хиросиму и Нагасаки. Первый и, к счастью, пока что единственный случай боевого применения ядерного оружия стал ужасающей и наглядной демонстрацией его разрушительной силы.

Допуская, что в следующий раз атомная бомба может упасть на территорию СССР, Сталин потребовал ускорить разработку отечественного ядерного оружия. Американские эксперты полагали, что советским ученым потребуется для этого много времени. Но они ошибались. Уже в конце 1946 года команда Курчатова запустила первый советский атомный реактор Ф-1. Через полтора года на комбинате «Маяк» в Челябинской области промышленный реактор А-1 начал производить плутоний-239 для первой атомной бомбы.

29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне в присутствии Курчатова состоялось успешное испытание советского ядерного оружия. Так между СССР и США установился паритет. Осенью того же года Курчатов был награжден первой из трех звездой Героя Социалистического Труда. Наградой ему также стали премия в 500 тыс. рублей и представительский автомобиль ЗИС-110.

Полученные наработки позволили советским ученым приступить к созданию водородной бомбы. Проект реализовали стремительно: первая в мире водородная бомба была испытана уже в августе 1953 года.

Физик Борода шутит

Как и многие знаменитые советские физики, Игорь Курчатов обладал хорошим чувством юмора: любил подшучивать над другими и не имел ничего против ответных розыгрышей.

Коллегам Курчатов часто давал меткие прозвища, а его самого прозвали Борода — легенда гласит, что окладистую бороду ученый отпустил в 1942-м, пообещав сбрить, когда у СССР появится атомная бомба. Вскоре после испытания ядерного оружия подчиненные напомнили Курчатову об этом обещании и вручили большую бритву с тазиком. Тот в ответ рассмеялся, но бритву на память забрал.

Бороду Курчатов носил до конца жизни, а по тому, как он ее поглаживает (аккуратно трогает или теребит), подчиненные сразу понимали, в каком настроении пребывает шеф.

Объектом розыгрышей Игоря Васильевича по меньшей мере дважды становился академик и будущий президент АН СССР Анатолий Александров. Однажды Курчатов подбросил в карман абсолютно лысому Александрову расческу, которую тот под смех публики вытащил вместо ручки, сидя в президиуме какого-то собрания. В другой раз Игорь Васильевич «отомстил» за бритву: он вручил Александрову запечатанный пакет, велев передать его директору какого-то завода. В пакете оказались парик и записка с указанием его надеть. Александров подчинился.

Еще одна байка про Курчатова и чужие карманы гласит, что во время сильно затянувшегося заседания в Академии наук ученый, устав от долгих выступлений коллег, вышел из зала и попросил охранника принести ему из буфета побольше пробок от шампанского. Эти пробки Игорь Васильевич подбросил в карманы висевших в гардеробе пальто академиков, полагая, что тем придется объясняться с недовольными их долгим отсутствием женами. Правда, свидетельств о семейных сценах после того заседания история не сохранила.

Шутить ученый мог и над работой, справедливо считая, что хорошая шутка помогает сбросить усталость и напряжение. Как-то в его лаборатории обсуждали, почему в проведенных экспериментах время жизни нейтрона оказалось больше, чем у коллег на Западе. «Очевидно, советский нейтрон крепше!» — сказал Курчатов, поглаживая бороду.

Борьба за мир и мирный атом

Один из создателей самого страшного оружия в истории как никто другой понимал угрозы ядерной войны. Курчатов был настоящим гуманистом, выступал за мирное использование энергии атома и международные запреты ядерного и термоядерного оружия. «Атом должен быть рабочим, а не солдатом», — гласит одно из самых известных изречений Курчатова.

При его активном участии в 1954 году на месте бывшей деревни Пяткино (ныне город Обнинск Московской области) была построена первая в мире атомная электростанция. Спустя пять лет в эксплуатацию был веден первый атомный ледокол «Ленин».

В 1956 году Курчатов вместе с другими советскими учеными посетил Британский ядерный центр «Харуэлл», где прочитал лекцию и предложил наладить международное сотрудничество в области мирного атома. Он же инициировал первые Женевские конференции по мирному использованию атомной энергии. За продвижение этих идей в 1959 году Игорь Курчатов был награжден Серебряной медалью Мира имени Жолио-Кюри.

Смерть и память о Курчатове

Тяжкий научный и организационный груз, взваленный Курчатовым на свои плечи, подорвал здоровье советского ученого. В феврале 1960 года 57-летний Игорь Васильевич набирался сил в подмосковном санатории «Барвиха». 7 февраля его навестил академик Юлий Харитон. Друзья и коллеги отправились на прогулку, а затем сели на скамейку. Внезапно беседа прервалась — когда Харитон посмотрел на замолчавшего Курчатова, тот был уже мертв. Причиной его скоропостижной кончины стал оторвавшийся тромб.

Урну с прахом Игоря Курчатова захоронили в Кремлевской стене. Овдовевшая Мария Дмитриевна пережила супруга на 9 лет. Младший брат Игоря Васильевича Борис, ставший известным радиохимиком, скончался в 1972 году.

Еще при жизни Курчатов стал одним из символов советской науки, так что его память была увековечена самым широким образом. Сегодня в его честь названы два города, улицы и площади в нескольких городах России и за ее пределами, научные институты, включая созданный на базе Лаборатории № 2 Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», а также Белоярская АЭС, аэропорт Челябинска и гора в Антарктиде. О том, в каком мире мы жили бы сегодня, если бы он посвятил себя не физике, а какой-нибудь другой науке, остается только гадать.