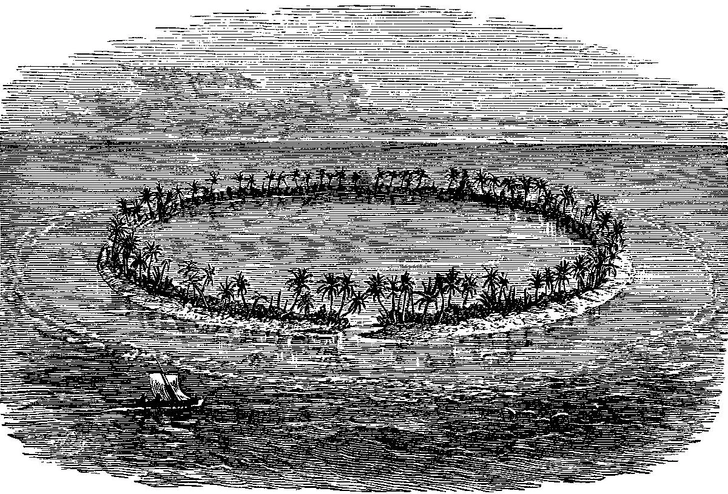

Русские мореплаватели зачастую открывали места, до которых не добирались другие. Например, Антарктиду, куда не сумел дойти Джеймс Кук, но дошли Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев. И на их счету не одна Антарктида — в 1820 году «Восток» и «Мирный» также открыли 13 островов Туамоту, о которых прежде никто не знал.

Впрочем, они были не первыми русскими в Туамоту — за четыре года до них здесь побывал Отто Коцебу, который открыл пять атоллов архипелага. Беллинсгаузен и Лазарев продолжили его дело. Что любопытно, иностранным мореплавателям доводилось бывать в тех водах — тот же Кук наблюдал острова Пализера. Однако до большей части атоллов ни один из европейцев так и не добрался.

Беллинсгаузен по этому поводу писал: «Хотя к острову Отаити и другим островам сего Великого Океана, приходило много судов, но пространство по сей параллели в близости Отаити не осмотрено, кажется единственно по причине устрашающих названий, данных Голландским мореплавателем Шушеном и Французским Командором Бугенвилем».

Последним крайне не понравились буйные ветра, опасные для судов коралловые рифы и «дурные погоды» 15° широты, в итоге Шушен и Лемер нарекли данную область «Сердитым морем», а Бугенвиль дополнил их наблюдения названием «Опасный архипелаг». Связываться ни с тем, ни с другим мореплаватели не хотели и осторожно обходили негостеприимную параллель стороной.

Но перед русскими моряками стояла задача максимально подробно заполнить «белые пятна» на карте. Избегать те места, которые предшественники назвали опасными, означало оставить науку без сведений о новых землях, поэтому наши первопроходцы решительно пошли по маршруту, немыслимому для европейских капитанов. Умения моряков оказались достаточными, чтобы благополучно обойти и подробно описать все острова архипелага Туамоту.

Гости и хозяева

Предполагая, что в далеком странствии они могут встретить туземцев, Беллинсгаузен и Лазарев основательно подготовились. Они везли с собой разнообразные подарки для аборигенов, отведя под них чуть ли не больше места, чем под вооружение. Топоры, ножи, рыболовные крючки, стаканы, ножницы, украшения, гребни, зеркальца, отрезы ткани, колокольчики — список предметов, предназначенных в дар хозяевам далеких мест, был немалым. Для плавания даже специально отчеканили медали из серебра и бронзы с изображением государя-императора.

Александр I подготовил особый указ, где давал первопроходцам строгое предписание: «Чтобы во время пребывания у просвещенных, равно и у диких народов, снискивали любовь и уважение; сколь можно дружелюбнее обходились с дикими народами и без самой крайности не употребляли огнестрельного оружия».

С местными жителями Беллинсгаузену надлежало обращаться с «величайшей приязнию и человеколюбием, избегая сколько возможно всех случаев к нанесению обид или неудовольствий… и не доходить до строгих мер, разве только в необходимых случаях, когда от сего будет зависеть спасение людей, вверенных его начальству».

Далеко не всегда удавалось установить контакт с местными жителями, многие из них опасались приближаться к чужакам и знаками давали понять, что им не рады. Так, моряки наблюдали, как аборигены поджигали в нескольких местах кустарники и лес, стоило им увидеть «Восток» и «Мирный». Фаддей Беллинсгаузен предположил, что «сия огненная линия означает неприязненность и служит сигналом приближения и нападения неприятелей». Нервировать туземцев в этом случае моряки не считали нужным и продолжали свой путь.

Были, однако, среди жителей Туамоту и те, у кого доставало любопытства и смелости пообщаться. Таковых принимали по всем традициям хлебосольного русского гостеприимства: угощали и одаривали гостинцами.

«Время приспело к обеду, я посадил гостя за стол подле себя; он ел все, но с великою осторожностью, старался в действиях своих подражать нам, но при употреблении вилки встречал немалое затруднение, боясь уколоться», — описывал одну из таких встреч руководитель экспедиции.

«После обеда на шханках, мы одели нашего гостя в лейб-гусарский красный мундир. Внутренняя радость видна была на лице его. Потом при троекратном ура! я повесил ему на шею серебряную медаль, и в изъявление дружбы, мы коснулись носами. Дабы придать более важности и цены медали, каждый из нас подходил рассматривать оную и удивлялся. После сего вероятно островитянин побережет медаль, по крайней мере до встречи с первыми европейцами, а тогда он еще более узнает все достоинство подарка нашего, ибо медаль доставит ему скорее новых знакомых, а чрез то и новые подарки», — так описывал встречи с жителями островов архипелага Фаддей Беллинсгаузен («Двукратные изыскания в Южном Ледовитом океане и плавание вокруг света в продолжении 1819, 1820 и 1821 годов»).

Бывали среди посетителей судов и женщины, для которых были припасены особые дары — сережки, перстеньки, зеркальца. Одна из гостий, получив отрез красного сукна, тут же окутала им нижнюю часть тела, а «рогожу из травы, искусно сплетенную, оставила нам, и она теперь хранится в числе редкостей в Музеуме Государственного Адмиралтейского Департамента».

Отдельное удовольствие туземцам доставляли наблюдения за работой художника экспедиции, Павла Михайлова, споро набрасывавшего в альбом их портреты. Обнаруженному сходству они, по наблюдению капитана, «радовались как дети».

Забытые имена

Подобный подход был не слишком свойственен прочим мореходам. По поводу того же Кука помощник Ивана Крузенштерна старший офицер Макар Ратманов, ходивший в кругосветное плавание на «Надежде», писал в своем дневнике: «Ежели рассмотреть все то, что Кук сделал для рода человеческого, — ужаснуться должно. Он при открытии разных народов Южного океана стрелял, резал уши тем, которые его почти богом почитали и ни в чем ему не сопротивлялись. Конец жизни сего мореплавателя доказывает возмутительный его характер и грубое воспитание».

Он же отмечал, как местные жители реагировали на поведение русских моряков, а именно «удивлялись, что мы пугами (ружьями) их не убиваем, как прежде бывшие по нескольку истребляли».

Воспользовавшись правом первооткрывателя, Беллинсгаузен дал каждому из островов имя одного из видных российских деятелей, а сам архипелаг назвал «Острова Россиян». Что примечательно, те из атоллов, которые Кук обозначил как «острова Пализера», он и не думал переименовывать.

Но как писал знаменитый ученый, президент Географического общества СССР Лев Берг, «ни тогда, ни позже Россия не проявляла ни малейшего намерения присоединить к своим владениям те многочисленные острова, на которые она могла претендовать по праву первого открытия». Главной задачей было изучить новые земли.

Международного признания данные нашим капитаном названия так и не получили. В середине XIX века Франция объявила острова Туамоту своими, с тех пор архипелаг известен как Французская Полинезия. Давать атоллам французские названия не стали, воспользовавшись местными наименованиями, за исключением островов Пализера, открытых Куком, и островов Раевского — единственных, сохранивших данное Беллинсгаузеном название. Пожалуй, французская колония, большинство атоллов которой носит русские фамилии, и впрямь выглядела бы странно.

Материал опубликован в апреле 2025