Чтобы полюбоваться искусством, необязательно идти в музей или картинную галерею. Достаточно отправиться на прогулку по городу — тут и там на глаза внимательному пешеходу будут попадаться объекты уличного искусства. О том, каким оно бывает, чем граффити отличается от стрит-арта и какие российские города особо славятся уличным искусством, Vokrugsveta.ru рассказала искусствовед и куратор институции «Стрит-арт хранение» Алина Зоря.

Что такое уличное искусство

В современном понимании уличное искусство делится на два основных типа: легальное и нелегальное. Под первым подразумевается паблик-арт, представленный в основном крупными муралами (от лат. muralis — «настенная живопись») на улицах или культурных площадках. У такого искусства есть заказчик. В этой роли могут выступать городские власти, частные компании или культурные институции, которые готовы как минимум покрыть расходы на создание произведения.

При этом чаще всего заказчики предъявляют очень жесткие требования к стилистике и сюжету изображения, а согласовывать его приходится во многих инстанциях. Интересные работы, рожденные из таких заказов, встретишь нечасто. По-настоящему оригинальные произведения чаще создаются в рамках паблик-арт фестивалей, где задана лишь общая широкая тема и на конкурсной основе эксперты выбирают самые интересные работы.

Но только рисунками паблик-арт не ограничивается. Это могут быть скульптурные композиции или абстрактные инсталляции.

— Паблик-арт-художники стремятся в своих работах к взаимодействию с прохожими, — отмечает Алина Зоря. — У их произведений отсутствует постамент, дистанция или красная ленточка, как обычно в музеях. Часто к ним можно близко подойти и потрогать. При этом нередко работы намеренно сделаны из материалов, которые в скором времени приходят в негодность.

Нелегальное уличное искусство специалисты делят на граффити и стрит-арт (в иностранной литературе его называют постграффити). Граффити чаще всего представляют собой шрифтовые композиции, иногда с кереками (персонажами), которые рисуют райтеры.

— Это социально-художественное действие, в котором заложена идея коммуникации внутри сообщества райтеров и уличных художников, — рассказывает искусствовед. — Логика этого направления — сообщение в городе. Именно поэтому граффити-райтеры обычно пишут либо свои творческие псевдонимы, либо название своих команд, либо рисуют свое альтер-эго — какого-то персонажа. Это стратегия метки, сигнал о том, что я присутствую в городском пространстве.

Стрит-арт, как и граффити, — это анонимное, нелегальное и бесплатное творчество, но отличающееся по целевой аудитории и вкладываемым в него смыслам. «Потребителями» стрит-арта могут быть не только сообщества художников, которые понимают эти символы, но и обычные горожане.

В свое время границу между стрит-артом и граффити четко обозначил петербургский художник, известный под ником аgon_noga. Он сформулировал главный принцип граффити как «Я есть», а стрит-арта как «Я так думаю». Пожалуй, лучше всего эту мысль раскрывает работа петербургского художника Максима Имы. В 2019 году в одном из дворов Северной столицы он написал: «Граффити — это когда нарисовал и твои пацаны поняли. Стрит-арт — это когда нарисовал и все люди поняли, а твои пацаны вообще не поняли». Ни прибавить, ни убавить.

Алина Зоря подчеркивает, что в рамках принятой терминологии, стрит-артом корректно называть только произведения уличного искусства, созданные бесплатно и без согласования.

— Если работа сделана на заказ, то она не может именоваться граффити или стрит-артом. Это в лучшем случае паблик-арт, либо просто оформительство, в зависимости, наверное, от качества, — поясняет искусствовед.

«Бытовое» уличное искусство

Искусство в городском пространстве не исчерпывается только граффити, стрит- или паблик-артом. Есть еще, например, «гражданские» надписи. К ним можно отнести как любые признания, написанные мелом на асфальте, так и перлы на заборе вроде «Петя — дурак».

Еще одним направлением «бытового» уличного искусства является так называемый ЖКХ-арт. Это известные всем лебеди, персонажи мультфильмов и прочие замысловатые инсталляции из шин, пластиковых бутылок и других подручных материалов — наткнуться на них у подъездов или во дворах жилых домов можно буквально в каждом российском городе.

— По сути, желание людей сделать город уютнее, красивее, наполненным смыслами — это тоже творческое действие, — считает Алина Зоря.

Как в России появились граффити и стрит-арт

На территории СССР граффити как направление молодежного искусства начало формироваться в отдельную субкультуру в 1980-х годах. Первый райтер, работавший под псевдонимом Крыс (настоящее имя — Вадим Мейкшанс), был родом из Латвии. Чуть позже, на рубеже 80-х и 90-х годов, свои граффити-райтеры появились и в России.

Сначала в российских городах можно было встретить только граффити. Это были шрифтовые композиции или персонажи. В Санкт-Петербурге и других крупных городах в начале 1990-х годов работали пионеры уличного движения, включая известных райтеров Баскета и Макса Навигатора. Формирование субкультуры граффити в нашей стране тесно связано с модой на хип-хоп, скейтбординг, появлением телеканала MTV и профильных журналов. При этом в то время найти аэрозольную краску или маркеры было очень сложно, но постепенно у райтеров появился выбор художественных материалов.

В 2000-х годах в России благодаря массовой культуре и влиянию известных иностранных уличных художников начинает возникать уже стрит-арт — то самое искусство для всех. Развитию интереса к этому направлению поспособствовал документальный фильм «Выход через сувенирную лавку» (2010), режиссером которого стал знаменитый и неуловимый мастер стрит-арта Бэнкси.

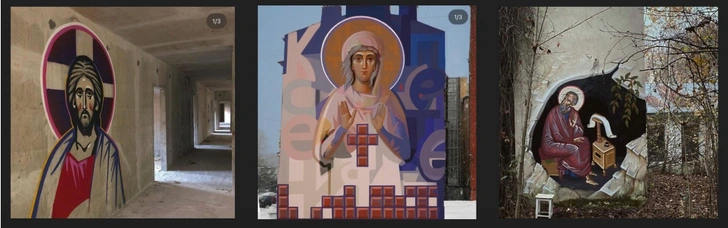

Русский христианский стрит-арт

Специфическое направление уличного искусства, которое набирает обороты в России последние несколько лет, — христианский стрит-арт. Приверженцы этого течения действительно верующие люди. В основном это прихожане храмов, хорошо знающие Священное Писание. Работы, которые они создают в городском пространстве, напрямую вдохновлены классическими традиционными образами древнерусской и византийской иконографии. Например, санкт-петербургский граффити-райтер Даниил Вницай рисует Иисуса в городе и пишет цитаты из Евангелия.

В какой-то момент представители христианского стрит-арта объединились в проект «После иконы». Одни из самых заметных его представителей Ника Клёцки, Кирилл Ведерников и Максим Дёмин.

— Своим творчеством, используя городское пространство, эти авторы популяризируют собственные взгляды на жизнь, веру и религию, — рассказывает Алина Зоря. — На мой взгляд, это интересное и необычное направление, которого не существовало еще 7–15 лет назад. Сейчас оно очень распространено. Любопытно, что нескрываемый интерес к нему выражает более широкая аудитория, чем к современному искусству в целом. Я думаю, это связано с тем, что в религию и институт церкви сейчас приходит молодое поколение современных, прогрессивных ребят.

Большинство из авторов христианского стрит-арта не создают нелегальных работ в городском пространстве. Они рисуют либо в заброшенных зданиях, либо на территориях бывших производств. Некоторые из них экспериментируют и рисуют внутри разрушенных малодоступных храмов где-нибудь в глубинке, создавая в руинированных пространствах монументальные росписи. Они делают выставки, сотрудничают с разными храмами и приходами, создают мерч для православных храмов и праздничные облачения для священнослужителей.

Закрасить нельзя оставить: как складываются отношения между уличными художниками и городскими властями

Классический стрит-арт обычно недолговечен — многие произведения уличных художников коммунальщики ликвидируют вскоре после их появления. Прежде всего такая участь грозит работам с политическим подтекстом или портящим облик зданий, но не только им.

— Если работа сделана нелегально, то глобально к любому искусству, даже очень симпатичному и получающему положительный отклик у жителей, власти относятся негативно и его рано или поздно закрашивают, — говорит Алина Зоря. — Мне кажется, что ни в одном российском городе нет правила согласования работы, если она уже появилась. То есть невозможно легализовать постфактум.

Однако в отношении работ, которые особенно нравятся горожанам, иногда могут быть сделаны исключения в рамках «негласного договора». Так, в 2014 году на трансформаторной подстанции возле площади Александра Невского в Санкт-Петербурге команда Hoodgraff изобразила портрет Сергея Бодрова-младшего, который вскоре превратился в стихийный мемориал актера.

Спустя несколько лет работу испортили вандалы, а городские власти получили на нее жалобу и намеревались ликвидировать, но тут за Бодрова заступились петербуржцы. В итоге в 2019 году авторы сами закрасили портрет и изобразили на том же месте новый. В 2020-м на мурал опять покушались вандалы, но художники из Hoodgraff оперативно его восстановили. И все же нет никаких гарантий, что в один прекрасный день это или другое популярное произведение стрит-арта не исчезнет под слоем свежей краски.

Иначе обстоят дела с созданным на заказ паблик-артом, который отделы молодежной политики или другие подразделения городских администраций воспринимают как один из инструментов вовлечения более молодой аудитории. Таким работам уничтожение обычно не грозит, если только какая-нибудь из них внезапно не вызовет негативную реакцию у общественников.

Как музеи поддерживают уличных художников и стараются сохранить их работы

Если классические произведения искусства бережно собирают в коллекции, хранят в запасниках музеев и выставляют в галереях, то к уличному искусству обычно относятся не так трепетно. Скорее даже наоборот.

Но некоторые музейные институции все же стараются так или иначе сохранять стрит-арт или хотя бы память о нем. Так, в коллекциях Государственного Русского музея, Третьяковской галереи или Московского музея современного искусства представлены работы уличных художников. Чаще всего это либо фотографии произведений, либо видео процесса их создания. Также в музеях хранятся студийные работы художников с уличным бэкграундом — как авторские копии уличных творений, так и самостоятельные произведения.

— Поскольку в России сезон рисования довольно короткий (с апреля по октябрь) уличные художники в зимнее время работают в студиях над стилем, делают зарисовки в блокнотах, — поясняет искусствовед. — В итоге это органичным образом превращается в студийные практики, которые потом забирают к себе в архивы государственные музеи. Кроме того, работы уличных художников все чаще появляются на ярмарках или выставках современного искусства, а в последние годы интерес к уличному искусству активно проявляют частные галереи и проекты. Например, галерея «Руартс» в Москве и наша институция «Стрит-арт хранение» в Петербурге.

Уличное искусство как драйвер внутреннего туризма

В последние годы уличное искусство стало привлекать туристов во многие российские города. Кое-где с аншлагами проводятся полноценные экскурсии по местному стрит-арту или граффити, а где-то знакомиться с творчеством уличных художников помогают готовые и регулярно обновляющиеся маршруты. Прогулка по такому маршруту — отличный способ удачно свернуть с центральных улиц во дворы спальных районов, чтобы увидеть город под другим углом и получше узнать его.

Долгое время столицами российского стрит-арта называли Екатеринбург и Нижний Новгород. В рамках проекта «Длинные истории Екатеринбурга» художники расписывали заборы, окружавшие городские долгострои. Потом в городе появились школа для современных художников «Арт-политика», фестиваль «Стенография» и индустриальная биеннале. Не отставал и Нижний Новгород — теперь сюда едут не только ради Кремля и старинных церквей, но и за уличным искусством.

— Сильное впечатление производят Казань и Калининград. В этих городах много талантливых и интересных райтеров, стрит-арт художников, и при этом тоже проходят разные фестивали, — рассказывает Алина Зоря. — В Москве также огромное количество художников, которые работают со стрит-артом и граффити. В Санкт-Петербурге всплеск стрит-арта случился в 2010-е годы, но сейчас работы художников активно закрашиваются, поэтому в городе чаще можно увидеть граффити. Упоминания также достоин Архангельск — в этом городе почти нет стрит-арта, но есть паблик-арт и очень много интересных граффити.

В небольших городах уличное искусство и вовсе может стать едва ли не главной достопримечательностью. Например, в Выксе Нижегородской области и Южно-Сахалинске проводятся крупные фестивали, после которых в этих городах остается много муралов. В Братске (Иркутская область) художник Григорий Шаров с 2020 года организовывал фестиваль «Один за всех» и братскую биеннале современного искусства.

— Уличное искусство сегодня — отличный драйвер городских изменений и смены имиджа города, — говорит искусствовед. — Широкая аудитория узнала и полюбила Выксу и Братск именно благодаря ему.

Перспективы российского уличного искусства

Сегодня российское законодательство в сфере уличного искусства прежде всего определяет наказания за нелегальные работы, отнесенные к вандализму, и процедуры согласования потенциально легальных. И если про наказания в законах написано довольно много, то по части легализации пробелов пока хватает. Например, недостаточно регламентированной остается существующая в некоторых городах практика предоставления уличным художникам для тренировки и самовыражения определенных площадок — легальных стен.

— Законы про легальные стены нужны для защиты детей и подростков, которые хотят рисовать на улице. Так они смогут реализовать свой творческий потенциал без риска угодить в неприятности, — говорит Алина Зоря.

Однако уличное искусство, как и любое другое, невозможно заключить в четко очерченные границы под предлогом того, что оно портит облик города. На самом деле все наоборот: граффити и стрит-арт выражают запрос на улучшение городской среды.

— Легальные стены это очень здорово и полезно, но они не избавят город от граффити и стрит-арта полностью. Это симптом, а не причина, — говорит Алина Зоря. — Причина — это неблагоустроенные, неуютные места. Граффити и стрит-арт не появляются там, где всем комфортно, хорошее освещение, установлены лавочки и камеры видеонаблюдения. Такое уличное искусство рождается в тех местах, где город или общество дали трещину. Дефицит или отсутствие стрит-арта в современном мегаполисе — плохой знак. Это значит, что там нет молодежи, или она не хочет на него влиять и стремится уехать.

Впрочем, российскому уличному искусству исчезновение в обозримом будущем не грозит — оно всегда найдет лазейку.

— Задача стрит-арта — взаимодействие с жителями и коммуникация по принципу «от сердца к сердцу», — говорит искусствовед. — Часто уличное искусство прячется в непроходных точках, в тихих проулочках или дворах. Для него вполне достаточно местных жителей, случайно увидевших его во время прогулки. В целом, уличное искусство невозможно задушить или уничтожить отсутствием поддержки. Желание творчества прорастает, и каждый сезон во всех крупных городах России появляются новые художники.