Изгнанная гимназистка и увлеченная революционерка, она прожила целую жизнь до того, как встретиться со своей второй половиной и начать все сначала. Она стала его Музой, Менадой, Сивиллой…

В «Башне» Вячеслава Иванова — литературном салоне, действовавшем в 1905–1909 годах в Санкт-Петербурге на Таврической улице, эту женщину боготворили и называли Диотимой — по имени необыкновенной по красоте и мудрости героини платоновского диалога «Пир». Когда она появлялась на публике, смолкали готовые вспыхнуть споры и взоры участников ивановских сред обращались к ней, дабы не пропустить сказанное «небожительницей».

Приближенная к Дионису

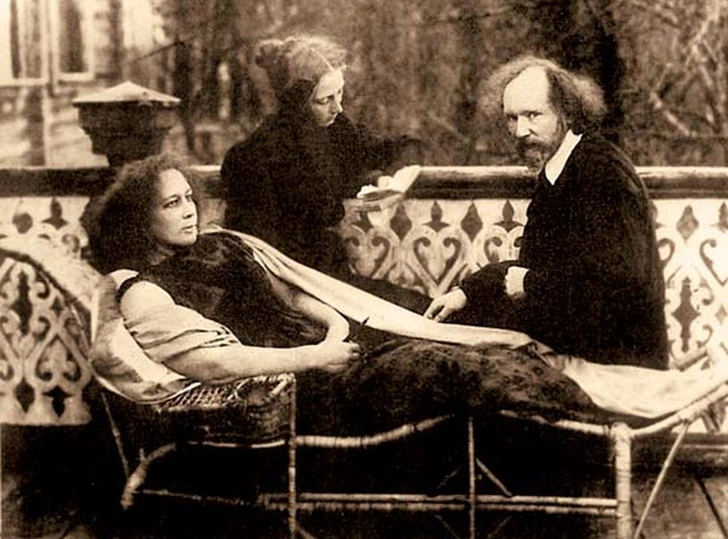

Она и впрямь была похожа на богиню — в красной тунике, ниспадающей с плеч, на фоне богемной обстановки салона, задрапированного оранжевыми коврами. Ее звали Лидия Дмитриевна Зиновьева-Аннибал. Художница Маргарита Сабашникова написала ее портрет, в котором «странно-розовый отлив белокурых волос» подчеркивал «яркие белки серых глаз на фоне смуглой кожи», «лицом она походила на Сивиллу Микеланджело — львиная посадка головы, стройная сильная шея, решимость взгляда…».

Для мужа — крупнейшего теоретика и поэта русского символизма Вячеслава Иванова — она стала музой, вдохновительницей, менадой, будто бы перенесшейся в ХХ век из свиты греческого бога Диониса.

На «Башне» Иванова, как известно, царили культ Диониса и идеи «живой жизни», воспевалось состояние экстаза, позволяющего проникать в тайны Вселенной, восстанавливать разрушенные связи человека с миром, преодолевать остро ощущаемое человеком начала XX столетия одиночество, отпадение от природной, космической жизни. И, по утверждению Бердяева, Лидия Дмитриевна была подлинно «дионисической, бурной, порывистой, революционной по темпераменту, стихийной» натурой, едва ли не более близкой дионисизму, чем ее ученый муж, написавший об этом веселом и грозном боге не одну работу.

Она была эксцентрична, горда, независима, самолюбива, вызывающе умна, но и жизнерадостна, доброжелательна, открыта людям. Ее характеризовало необычайное внимание к человеку, понимание того, что он — великая ценность, неповторимая и незаменимая. Она умела с одинаковой доброжелательностью выслушивать утонченные символистские рассуждения петербургского эстета и горячую несвязную просьбу крестьянки из деревни.

В ее жилах текла голубая кровь: отец Лидии Дмитрий Зиновьев был родом из сербских князей. Окружению он запомнился беззаботным, великодушным барином, в котором однажды взыграла невесть откуда взявшаяся жилка предпринимателя — он первым решил индустриально использовать Нарвский водопад.

Это мероприятие принесло семье неплохие дивиденды, но широкая натура барина постоянно посягала на это благосостояние. Ее мать, урожденная баронесса Веймарн, была шведкой по отцу, а по материнской линии примыкала к семье Ганнибала — предка Пушкина.

Детство Лидии прошло в петербургском особняке, который был известен в городе как придворный: брат ее отца был воспитателем цесаревича, впоследствии императора Александра III. В силу всего перечисленного девочке с рождения было уготовано блестящее будущее великосветской дамы, но с самого раннего возраста Лидия думала о себе и о своем будущем иначе. Ее богатое воображение постоянно вырывалось из стен роскошного дома, она придумывала собственные игры, которые взрослые называли необузданными и дикими.

Наставления и беседы гувернанток и учителей, как правило, ни к чему не приводили, Лидия своенравничала и бунтовала. Уединяться с книгой она не любила, так что единственной отдушиной в детстве считала лето в деревне. Но однажды и деревенский мир перевернулся для нее вверх дном.

Братья Лидии убили на охоте медведицу и привезли с собой трех медвежат, которых выкормили из соски и вырастили. Целый год Лида от них не отходила. Когда же звери стали большими, их увезли в лес. А те, будучи ручными, доверчиво подошли к мужикам на покосе. Мужики, ничего не ведая, изрубили их косами. Дошедшая до Лидии весть надолго выбила ее из колеи, мысли о том, что же есть «добро» и «зло», и как Бог допускает «зло» не давали ей покоя.

Она сильно изменилась, стала «неуправляемой», а вскоре ее исключили из петербургской гимназии. Тогда родители нашли выход, менее всего подходящий для состояния, в котором она пребывала: отправили Лидию в Германию в школу диаконис, где она изводила пасторов, «портила» одноклассниц, получив прозвище-фатум Русский черт.

В итоге — за ней закрепили «черта», которого она так боялась обнаружить внутри себя. Ей не разрешали ни с кем дружить, когда же наставница пригрозила ее подруге исключением из гимназии, Лидия дошла до отчаяния, потому как не могла понять такой несправедливости: если дурная слава закрепилась за ней, то почему хотят исключить ее подругу? Обозвав наставников свиньями, она, изгнанная и из этого заведения, вернулась домой.

От мифов к революции

Дабы продолжить образование дочери, родители пригласили в дом молодого университетского учителя-историка Константина Шварсалона, который сыграл в жизни его 17-летней ученицы довольно существенную роль, потому как сумел быстро заполнить ее душевные пустоты умело поданным «новым альтруистическим» взглядом на жизнь. Причем «альтруизм» в устах Шварсалона обозначал ни много ни мало как «социализм».

Такая спекулятивная игра со словом объяснялась просто: в аристократической среде слово «социализм» было весьма опасным и, соответственно, подменялось на «альтруизм», а в среде передовой интеллигенции носители идей социализма были свояками.

Лидия упивалась красноречием молодого учителя, который прошелся по всем эпохам мироздания, не забыв о мифологии Древней Греции и героях Рима. Разъясняя идеи «социализма-альтруизма», учитель говорил о высоких целях, благородных людях — «лучших из лучших», о каком-то героическом деле, уже начатом этими людьми. Лидия, всегда жаждущая «дела» и подвига, решила всецело посвятить себя воплощению этих идей.

После гимназии и школы диаконис взгляды Шварсалона стали для нее, конечно, прорывом, билетом в новую жизнь. Более того, она объявила родителям о замужестве. Те, несколько обескураженные разницей в возрасте, решили согласиться: все-таки будущий профессор университета. После свадьбы деятельная молодая жена тут же примкнула к социал-революционерам, сняла конспиративную квартиру и тем самым полностью отдалась делу супруга.

А тот, в свою очередь, оказавшись при деньгах и свободном времени, забыл о революции, которой никогда всерьез и не интересовался, и занялся организацией собственного досуга с различными женщинами. Лидия, ничего не подозревавшая, успела родить ему дочь и двух сыновей. Когда же она узнала об изменах, то, недолго думая, забрала детей и уехала за границу.

Счастье для всех

Рождение же Зиновьевой-Аннибал как писательницы (этот, как говорили, полупсевдоним она взяла себе, начав литературную деятельность) состоялось после встречи с Вячеславом Ивановым (до этого был только один опубликованный вполне традиционный и явно неудачный рассказ, написанный под влиянием социалистических идей, внушенных Шварсалоном, «Неизбежное зло» о страданиях крестьянки, вынужденной стать кормилицей, в то время как ее собственный ребенок умирал от голода).

«Друг через друга нашли мы каждый себя. И не только во мне впервые раскрылся и осознал себя, вольно и уверенно, поэт, но и в ней», — вспоминал он.

Зиновьева-Аннибал стала его подругой, женой, единомышленницей. В уста одной из героинь своего первого крупного произведения, драмы «Кольца» (1904 год), она вложила признание: «Не помню себя до него, какая была. Была ли вовсе? Я он. Вся в нем».

В этой драме сплелись идеи отречения и самоотречения, отказа от уединенности и необходимости жертвы. Аннибал-писательница прослеживала все возможные варианты любовного чувства любовь-страсть, любовь-упоение, любовь-ослепление, любовь-жертвенность, любовь-дружбу и наделяла ими живых и мучающихся героев.

Героиня пьесы преодолевала бесплодное чувство ревности и примирялась с соперницей. Напряженность ее взаимоотношений с мужем «снималась» простым решением: если любящие чудесно обрели друг друга, они уже не принадлежат только друг другу, поэтому надо «отдать любимого всем». И тогда наступит «счастье», которое и есть «правильное состояние души». Так решила писательница Лидия Зиновьева-Аннибал.

Но так же решила и жена поэта Иванова, будучи искренне убежденной, что ее долг — отдавать Вячеслава людям, что счастье только для себя немыслимо, недостойно. Постепенно вызрела мысль о создании семьи нового типа, в которую может естественно и свободно входить третий человек. Такая семья станет началом «новой человеческой общины», «началом новой церкви». Роль «третьего» в супружеском союзе Ивановых попеременно суждено было сыграть поэту Сергею Городецкому и Маргарите Сабашниковой, жене поэта Максимилиана Волошина.

Но создать тройственный союз не удалось ни в первом, ни во втором случае. Причины были различны. Городецкий был слишком увлечен своею собственной женой и не откликнулся на призыв Вячеслава Иванова, Маргарита же не на шутку увлеклась Ивановым, внеся этим определенный диссонанс в задуманную гармонию…

Казалось, Зиновьева-Аннибал полностью разделяла и поддерживала «соборные» идеи своего мужа. Суть их заключалась в том, что человечество должно стремиться к объединению на новых началах: отрицании индивидуализма, неприятии страдания, рождении личного опыта, в котором просвечивает опыт сверхличный.

В этом мистическом соприкосновении духовно близких людей особую роль призвано сыграть чувство любви, лишенное эгоизма, любви, дарящей любимого другим. Так оформилась своеобразная проповедь эротико-мистического коллективизма, которая отозвалась и в творчестве, и в личных отношениях Зиновьевой-Аннибал.

Если в пьесе «Кольца» она провозгласила: «Мы не можем быть двое, не должны смыкать кольца, мертвым зеркалом отражать мир. Мы — мир. <…> Не надо жалеть тесных милых колечек. <…> Океану любви наши кольца любви!», то не об этом ли свидетельствуют ее слова, обращенные к Маргарите: «Ты вошла в нашу жизнь, ты принадлежишь нам. Если ты уйдешь, останется мертвое… Мы оба не можем без тебя»?

Однако отзвук и этих неудач, и трагических переживаний самой участницы «эксперимента» явственно различимы в ее повести «Тридцать три урода», которую критика окрестила «первым в России произведением о лесбийской любви», поскольку в центре две героини — актриса Вера и ее юная возлюбленная, которую она обращает в свою «веру».

«Рискованная» тема послужила причиной наложения на книгу ареста, который, впрочем, вскоре был снят, поскольку в итоге не нашли «ничего, явно противоречащего нравственности и благопристойности» (из определения суда). Но когда повесть все же предстала на суд читателя, раздались критические голоса: перед нами «рисунок из анатомического атласа» (А. Амфитеатров).

Встреча

Путешествие по Швейцарии и Италии не принесло ей утешения, напротив, вдали от Петербурга она увидела, что дело, которому посвятила всю себя, оказалось очередной бессмыслицей.

Лето 1893 года Лидия с детьми проводила во Флоренции, где ее навестил петербургский знакомый Иван Гревс. Найдя Лидию в печальном, удрученном состоянии, он решил познакомить ее с Вячеславом Ивановым, который в то время пребывал в Риме. Их первое свидание произошло в июле. Они шли по тротуарам Вечного города, и им было очень легко и радостно, оба потом вспоминали, что тогда в жаркий полдень какая-то незримая искра пробежала между ними.

Потом Лидия с детьми вернулась в Россию, а Иванов с женой, напротив, перебрались во Флоренцию. В Петербурге Лидия раздумывала над словами Иванова о том, что ей нужно перестать заниматься политикой, даже если она направлена на помощь униженным и оскорбленным, — им можно помогать по велению сердца, не будучи членом какой-либо партии. Займитесь лучше музыкой — советовал ей будущий теоретик русской символистской поэзии. Она приняла его советы: продала дом, где работала с революционерами подпольщиками и где хранилась их нелегальная литература, взяла детей, воспитанниц, служанок и отправилась во Флоренцию учиться пению.

Там, конечно, она стала посещать дом Ивановых. Супруга поэта Дарья Михайловна, как это бывает в таких случаях, «вовремя не спохватилась». Страсть между Ивановым и Лидией разгорелась огнем. Иванов, в какой-то момент осознав это, решил, что так нельзя, недопустимо, он попробовал убежать от самого себя в Рим, но через два дня вызвал к себе Лидию.

Он чувствовал, что ничего поделать с собой не может она вдохновляла его, ее присутствие наполняло его неиссякаемыми творческими силами. Когда он это осознал, ему стало горько и страшно: как же он сможет оставить свою семью, Дарью и сына Сашеньку? Он во всем покаялся Дарье Михайловне, объясняя ей, что это «демоническое наваждение» скоро пройдет и что расставаться им вовсе не нужно. Но супруга была непреклонна и потребовала развода. Он сам сопроводил ее в Россию. Вспоминая этот тяжелый период, Иванов писал:

Венчание под лозой

1895 год стал эпохальным для союза Лидии Дмитриевны и Иванова. Он сделал выбор и, невзирая на личные перипетии, смог закончить свой научный труд и представить Берлинскому университету диссертацию о государственных откупах в Риме. Профессура университета уговаривала Иванова остаться в Берлине и строить свою карьеру, но он не собирался выстраивать ее за пределами России.

Все эти события сопровождались и некоторыми неприятными формальностями: Шварсалон отказал супруге в разводе. Так что в ожидании венчания Лидия и Иванов вынуждены были прятаться сами и прятать детей, которых бывший муж-учитель грозился отобрать.

У счастливых влюбленных началась пора скитаний: Италия, Франция, Англия, Швейцария. Телеграмма об успешном бракоразводном процессе пришла к ним лишь через четыре года, в 1899 году, и застала будущих супругов в Аренцано, приморском городке близ Генуи.

Свадьба прошла в маленькой греческой церкви Ливорно, куда молодожены приехали одни и где им по греческому обычаю вместо брачных венцов надели на головы обручи из виноградных лоз, обмотанных шерстью ягненка. И Лидия, и Иванов заранее знали об этом ритуале: он их очень привлекал. А Иванов уже тогда предполагал, что не только иудейская, но и эллинская религия является истоком христианства.

После свадьбы по настоянию Иванова все семейство отправилось в Англию, где предполагалось дать образование сыновьям Лидии Дмитриевны.

В Лондоне их постигло первое горе: прожив всего 2 дня, умерла их дочка — Еленушка. Позже судьба уготовила им еще одно мучительное испытание.

Возвращаясь в 1902 году из Иерусалима, где супруги проводили Пасху у Гроба Господня, Иванов схватил в Афинах тяжелейшую форму тифа и, казалось, был обречен. Он знал, что умирает, и одновременно радовался, что успел отдать в печать сборник «Кормчие звезды». Но ему не суждено было тогда покинуть этот мир: жена уходом и молитвой отняла его у смерти.

Выздоравливать он остался в Афинах, а Лидия уехала к детям в окрестности Женевы, где в местечке Шатлен семья снимала виллу и где за детьми и хозяйством смотрела подруга юности Лидии — Мария Замятина. Она была женщиной недюжинных способностей и талантов, ее дед — Замятин — проводил судебную реформу при Александре II.

Именно благодаря ей супруги могли беспрепятственно передвигаться по городам и странам. Несмотря на их отлучения, на вилле в Шатлене текла настоящая семейная жизнь, которой управляла Мария Замятина. Старший сын Лидии Дмитриевны Сережа учился в Лондоне и приезжал на каникулы, Вера и Костя — в Швейцарской школе, а маленькая Лидочка, дочка Лидии и Иванова, была под присмотром Марии. Недалеко от снятой виллы Ивановых, в своей собственной, жил отец Лидии Дмитриевны, который был бесконечно рад, что дочь поселилась рядом, а внуки скрашивают его старость.

В «Башне» на Таврической

Весной 1905 года Лидия и Иванов покинули Шатлен — после смерти старика отца их пребывание в Швейцарии стало неоправданным — и вернулись в Россию. Там, в Петербурге, в поисках жилья Лидия облюбовала необычную квартиру с круглой башенной комнатой. Поселившись здесь, Иванов обращает к Лидии несколько стихотворений под общим названием «Сивилла»:

«Пришелец на башне притон я обрел

С моею царицей — Сивиллой.

Над городом-мороком, — смутный орел

С орлицею ширококрылой».

В том же 1905 году Лидия и Иванов организовали в этой квартире литературный салон «Башня», которому суждено было просуществовать до 1909 года.

В архитектуре самого дома на Таврической улице, 25, действительно была (и есть сейчас, но дом теперь носит номер 35) башня, вернее угол дома, отстроенный на манер башни с куполом, вид из окон которой открывал необыкновенную панораму Петербурга, а пребывающие внутри чувствовали себя «высоко над миром»: над улицей, суетой и обыденной жизнью. Название салона одновременно подчеркивало и некую изолированность культурной элитарной жизни собиравшихся здесь гостей — Анны Ахматовой, Николая Гумилева, Михаила Кузмина, Зинаиды Гиппиус, Валерия Брюсова, Александра Блока, Сергея Городецкого.

В этом салоне прозвучала практически вся поэзия Серебряного века и зародилась новая школа поэтической декламации. Широта поэтического таланта и энциклопедическая образованность хозяина салона привлекали сюда и писателей, поэтов и философов самых разных школ и направлений. Не случайно в оценках своих современников супружеская чета В. Иванова и Л.Д. Зиновьевой-Аннибал слыла как обладающая уникальным даром притяжения.

На «Башне» проходили интереснейшие дискуссии и лекции на мистические, философские, оккультные, религиозные и, конечно, поэтические темы. Свои произведения здесь читали Розанов, Луначарский, Бердяев, Булгаков, Шестов. Традиция собираться по средам практически не прерывалась, и лишь зимой 1907 года на время болезни Лидии Дмитриевны — она лежала в лечебнице с воспалением легких и очень медленно выздоравливала — «среды» были отменены. В это время к Ивановым приходили только самые близкие друзья: Макс и Маргарита Волошины, Кузмин, Городецкий, Петр Струве.

Женский «Гафиз»

Существует соблазн заключить «Тридцать три урода» в рамки феминистской литературы, ратующей за свободу, права женщин не только в общественной сфере, но и в области любви. Ведь известно, что Зиновьева-Аннибал отдала дань увлечению феминизмом и придавала большое значение объединению женщин.

Она даже параллельно с мужскими собраниями «друзей Гафиза», которые устраивал на «Башне» Вячеслав Иванов, создала свой «женский Гафиз», или, как назвала его по аналогии с кружком Сафо, — «Фиас». Участницы собраний должны были соответствующим образом одеваться, приносить написанные ими произведения, рассуждать о прекрасном. Эти собрания призваны были научить женщин быть счастливыми друг с другом.

На деле, правда, вышло иначе, хотя кружок составили жена Блока Любовь Дмитриевна Менделеева, жена и сестра поэта Георгия Чулкова, Маргарита Сабашникова. Но, видимо, замысла Диотимы даже эти женщины не смогли понять до конца, и единственный состоявшийся вечер прошел настолько скучно, что никакой духовной общности возникнуть просто не могло.

И все же именно в стремлении женщин к объединению Лидия Дмитриевна видела симптом нового времени. В рецензии на книгу «Выбор жизни» провозвестницы феминизма во Франции Жоржет Леблан — известной актрисы и писательницы, жены Мориса Метерлинка — она нашла точную формулировку для характеристики подобных настроений: союз женщин должен основываться на раскрытии «доброй красоты всех вещей», а также на инстинкте влюбленности в свой пол, выражающейся одновременно в нежной жалости к себе и в обожествлении собственной красоты.

Тогда «все их слабости» станут «венком силы и любви над жизнью мужчин». Это должно быть «поступательное движение женщин», покоящееся на эстетических и этических основах, новое культурное начинание, к которому наиболее, на взгляд писательницы, и призваны женщины. Именно поэтому есть все основания говорить о Зиновьевой-Аннибал как о зачинательнице «этико-эстетического феминизма». И в своей художественной деятельности она пыталась найти словесное оформление нового идейного движения: то «дикое порывистое, тревожное», о чем привыкли «говорить утонченно», произносилось ею «по-детски дерзостно, по-женски таинственно и просто», как считал Блок.

И совершенно прав оказался Городецкий, написавший, что в ее творчестве «женское тело, женская душа, женская доля» прочувствованы «с великой простотой и остротой».

И все же ее творчество нельзя свести к феминистской проповеди. В «Тридцати трех уродах» тесно переплелись темы любви, творчества, красоты, вины, власти, жертвенности, деспотизма. Но и отрицание деспотического начала в любви, неприятие ее претензии на монопольное владение другим человеком, готовность отдать любимую другим не укрепляют любовного союза.

Героиня романа решает отпустить в «мир» свою возлюбленную и, дабы подтвердить свое решение, позволяет запечатлеть ее облик на полотнах тридцати трем художникам. Результат оказался ужасен! Дробление красоты ее избранницы на тридцать три изображения, ни в чем не тождественных оригиналу, предлагающих только прозаически-пошлое, похотливо-бытовое воплощение оригинала, оборачивается для Веры крахом надежды на возможность сохранения Красоты и Любви в реальной жизни. Провиденциальной становится ее фраза: «Все, и высшее, не прочно».

«Свобода» как она есть

Вячеслав Иванов расценил это произведение как рассказ «о трагедии художника жизни, обманутого объектом его искусства», но предпочел не заметить подтекста, имевшего отношение непосредственно к нему. Посвященное Иванову произведение и обращенное лично к нему, явилось как бы предупреждением-прогнозом о возможном исходе проводимых им экспериментов в эротической сфере. И вовсе не было отвлеченным рассуждением о природе творчества и страсти, хотя и звучало как протест против задавленности, угнетенности чувств человека, выработанных «дрессированной жизнью» цивилизованного общества.

Еще одним краеугольным камнем мировоззрения Зиновьевой-Аннибал было твердое сопротивление отчаянию. Она в какой-то момент своей жизни была столь измучена зрелищем и пониманием людских страданий, что приняла простое решение: чтобы избавиться от «сжимающегося несносной болью сердца», надо возненавидеть страдание, надо преодолеть «недуг чрезмерного, безбрежного, беззащитного сострадания». А следовательно, надо утверждать безжалостную жизнь, надеть на себя защитную маску жестокости.

Но понимание и приятие жестокости жизни «человеком без кожи» (а она наперекор своим теоретическим решениям оставалась именно таким человеком) повергало ее в отчаяние. Она ни на секунду не заблуждалась относительно притягательности и завораживающей легкости отказа от сопротивления злу, поневоле приводящего к растворению в этом зле.

Смертная богиня

Летом супруги уехали в Загорье Могилевской губернии, после городской зимы им хотелось тишины и покоя. Они катались на лодке, собирали в лесу грибы и ягоды. Сюда же на каникулы приехали и дети с Марией Михайловной. Все вместе проводили удивительные дни, безмятежные и счастливые.

Когда же лето подошло к концу и стало сыро и прохладно, в окрестных деревнях вспыхнула скарлатина, но Лидия все никак не хотела покинуть Загорье. Она ездила по деревням и помогала матерям ухаживать за больными детьми, не подозревая о том, что сама в детстве этой болезнью не переболела. Лидия заразилась и стала угасать с каждым днем. Иванов был все время рядом, он понимал, что она уходит. 17 октября (30 октября по н. ст.) Лидии не стало…

«Боль смертная той смерти все жива», — напишет Иванов другу спустя много лет после смерти жены. Ошеломляющим был рассказ Иванова о ее последних минутах, который сохранился в пересказе М. Волошина: она умерла в его объятиях.

Ее непредвиденный и скоропостижный уход потряс всех. И вдруг вспомнили, что она была не только ярчайшей женщиной и хозяйкой модного литературного салона, но и незаурядной писательницей. И вслед за Блоком многие тогда повторили: «Того, что она могла дать русской литературе, мы и вообразить не можем». Эти слова были сказаны поэтом по поводу сборника ее рассказов «Трагический зверинец» — наиболее цельной и совершенной книги Зиновьевой-Аннибал.

Вскоре после смерти Лидии Иванов написал 42 сонета (столько лет было Лидии, когда она умерла) и 12 канцон (столько лет они прожили вместе). Они составили раздел «Любовь и смерть» в его книге «Сог агdens» («Пламенеющее сердце»). Сборник открывался стихотворением «Менада», в котором он запечатлел дионисийскую природу жены, а в сонетах варьировалось нерушимое единение двоих («Мы — два грозой зажженные ствола», «Мы два в ночи летящих метеора», «Мы двух теней скорбящая чета», «Мы две руки единого креста»). Но во всех стихотворениях он в символических образах отразил ту «могучую весеннюю дионисийскую грозу», после которой все в его жизни «обновилось, расцвело, зазеленело».

И Лидия Дмитриевна осталась для него навсегда живой. Во всех его скитаниях рядом с ним был ее портрет, написанный после ее смерти Маргаритой Сабашниковой. Еще многие годы она являлась ему в снах и видениях, беседовала с ним, давала советы. А в одно из таких «посещений завещала» ему свою дочь, Веру Шварсалон, сказав: «Дар мой тебе дочь моя, в ней приду». Это определило выбор Иванова: он женился на ее дочери Вере, и у них родился сын Дмитрий, бывший одновременно сыном Вячеслава и внуком Лидии Дмитриевны.

Материал опубликован в журнале «Вокруг света» № 5, май 2004, частично обновлен в октябре 2022